- 2026年1月14日 12:12 CAT :

-

-

過去の自分を見つめ直すと言う名の水増しシリーズ第18弾「かぐや姫の物語についての感想 2年桃組 しもたろうに」

昨日の記事を書いていて、ふと「あれ?オレ過去にかぐや姫の物語について感想書いてなかったっけ?」と思って調べてみたら書いてあった。

とはいえ、結構昔過ぎて、改行とかもおかしくなっていたので、改めて、取り上げ直してみようかなと思った次第でございます。

ただこの記事は、物語自体を深く考察している訳じゃなくて、視聴直後にその感想をツラツラと書いているだけなので、わざわざやる意味あるのか微妙なところではあるけれども・・・

その内ちゃんとした感想を書いてもいいのかも知れないけど、今更考察もクソもないよなぁ~

まぁ、そんな感じでございますよ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

高畑監督の新作「かぐや姫の物語」が、準新作になってたので、レンタルしてきて見た。

正直、「風立ちぬ」より見たかった。(と言うか、「風立ちぬ」はまだ未見。)

と言うことで、今日のところはその感想でも・・・

ネタばれたっぷりするので、未見の方は、ここでブラウザを閉じるよろし。

と言うことで・・・

年を取ってから、高畑監督の作品の方が面白いような気がしてきていたので、相当楽しみにしていた「かぐや姫の物語」。

まず、予告編を見ただけで、「なんじゃ!!この映像美は!!!」となった。

そして、娘の成長を見守っているいちお父さんとして、かぐや姫の成長度合いに対する共感具合が半端なものではなく、予告編だけで泣いてしまった。

「いまの全てが 過去の全て」この歌にも心が震えた。

と、アホみたいに期待しまくってみた「かぐや姫の物語」。

先に結論を描いてしまおう。

映像美はホント凄まじい。

でも、たぶんガッカリする。

理由を長々と説明しますよ。(まぢで、長くなるよ・・・たぶんね。)

とにかく、この映画の見所は、圧倒的な映像美だと思う。

これはホントに凄い。

凄まじい。

日本人が美しいと感じるであろう、線が生き生きとしている日本画。

その1枚絵が、動くんだよ。

それも、何の違和感もなく。

1枚絵が動く。と言うのが、一番的確な言葉だと思う。

もちろん、ジブリ作品なので、TVアニメのようなカクカクとした箇所なんて一切ない。

滑らかで、アニメである事を忘れてしまうほど自然。

本当に、最初から最後まで、細部にわたって作りこまれている事が、オレみたいなド素人でも分かる。

ついでに、声に関しても、宮崎作品と比べると不思議と違和感がない。

同じように、声優さん使ってないのに・・・

演出面に関しては、文句などあるはずもない。

いや、もうね。本当に、凄いよ。

なんじゃ?このクオリティーは!!ってなる。

宮崎作品の場合、どうすればそんなの思いつくんだよ。と言うような、現実感のない表現を自然に演出し(そんな事が出来る人が、そもそも宮崎監督位しかいないんだろうけど)、それが強烈に印象に残る。

でも、高畑作品の場合には、何でもない普通のしぐさを常軌を逸したリアリティへの追及で普通に表現し、それが強烈に印象に残る。

・・・と思ってる。

今回も、その高畑作品の特徴が凄く出てる。

あんな絵なのに。

唯一、今回、そうじゃなかったのは、あの賛否両論を呼び起こした最後のシーンだけだと思う。

ただ、その分、あのシーンは本当に圧巻だった。

独特な音楽も相まって、本来なら悲しいだけになるであろうあのシーンで、明らかに異質な感じと、少しの恐怖を見る人に植え付ける。

良く考えたら、物凄く悲しい。何の救いものない最後なのに、嫌な感じはしない。

と言うか、こんな感情初めて。

何と表現したらいいのか分からない。

怖いし、悲しいし、ホッとするし、そして少し面白い。

極限まで煮詰めたリアリティの先にある非現実。

と言う、矛盾を体感できるシーンだと思う。

演出に関しては、ホント、こんな凄いの見たことないよ。

・・・では、なぜ、その上でも、がっかりするのか・・・について。

理由は、もう本当にひとつだけ。

「誰でも知ってるかぐや姫だから」。でしかない。

いやね。

もう本当に、最初から最後まで、誰でも知ってるかぐや姫だよ。

多少、「捨丸」をはじめある程度オリジナルキャラはいるものの、これからどうなるのかについて、誰もが知ってる。

そして、その通りになる。

高畑監督が、この映画のキャッチコピー「姫の犯した罪と罰」と言うものが凄く嫌だった理由が分かったよ。

そんなコピーつけたら、「かぐや姫を題材にしつつ、そこからさらに膨らましたのかな?」と思うもん。

実際には、そんなもの何にもない。

本当に、かぐや姫。

最初から最後までかぐや姫。

竹から生まれたかぐや姫が美しく育って、貴族や、帝から結婚を申し込まれるけど、無理難題を出して断り続けて、月に帰る。

それだけを2時間以上の時間をかけてやるだけだよ。

そもそもの話、姫の犯した罪と罰なんて、別にこの映画を観なくても、竹取物語に書いてありますやん。って話。

これを、退屈せずに見続ける事が出来るのは、ひとえに、前述の圧倒的映像美と完璧な演出があるからに他ならない。

多分、高畑監督でなければできなかっただろうて。

それは、間違いない。

でも、本当に、「ただのかぐや姫」なんだよ。

ひと思いに「セロ弾きのゴーシュ」の時みたいに、1時間くらいでまとめていたら、凄まじい名作になったんだろうけど、その部分がどうしても引っかかる。

あと、最後の「不老不死の粉」のくだりが、なぜかカットされているのも・・・不満と言えば不満。

尺の関係でカット・・・とは、考えにくいし、何でカットしたんだろう。

「ほたるの墓」とチョッと被るからか?

翁が不老不死の粉を焼く。その煙が立ち込める少し悲しい画面。

「不老不死の粉を焼いた山は、その後、不死の山。富士山と呼ばれることになったそうです。」的なナレーション。

しばらく富士山の絵。

背景が写実的になる。

後ろに飛行機とかが飛ぶ・・・エンディング。(「いまの全てが 過去の全て」の歌詞にもつながる?)みたいにした方が、分かりやすかったのでは・・・とか、素人のオレなんかは思ったりするけどね。

まぁ、そんな誰でも思いつくような終わり方はダメだろうけどな。

ただ、ダメな映画。と言うことではない。

おそらく、今後日本の映画界で二度と作られることのない、超絶名作である事は間違いない。

ついでに、たぶん、これから10回、20回、100回と見れば見るほどに、新しい発見があり、どんどん好きになっていく映画なのも間違いない。(「セロ弾きのゴーシュ」、「おもひでぽろぽろ」がそうだから。)

取り合えず、日本人として生まれたなら、一度は見ておかなければいけない映画だと思う。

いやね。この映画が公開された当時生きていて、当時の空気を知っていると言う事を、たぶん、後世になると羨ましがられるとか、そのレベルの作品だと思うよ。

言い過ぎじゃなくて。

高畑監督の作品・・・何でも、今度は「平家物語」の構想があるとか・・・

物凄くみたいです・・・

現実的に厳しいだろうし、この「かぐや姫の物語」ほどのクオリティは難しいかも知れないけれども。

やっぱり長くなったな・・・

でも、こんなものじゃないくらい、もっと語りたい事はある。

それは、あと100回くらい見た後にだな。

- この記事を見てみる ⇒

「何かの感想」カテゴリーアーカイブ

- 2026年1月4日 12:12 CAT :

-

-

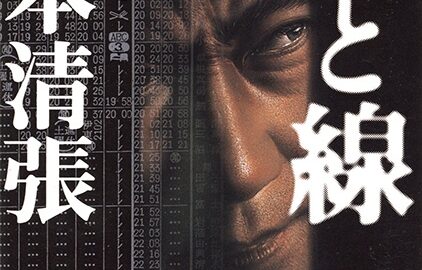

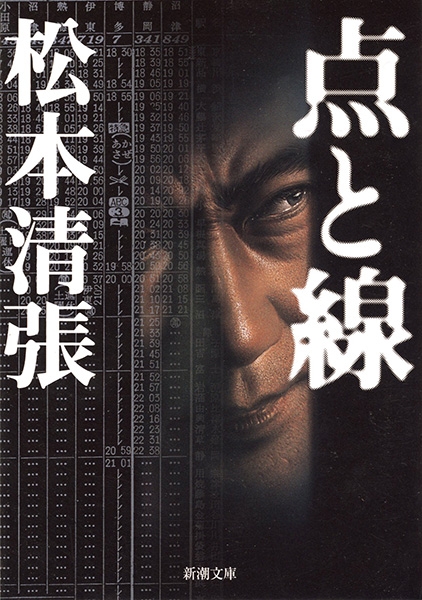

新春の読書感想文「点と線」を読んで 4年ざくろ組 しもたろうに

実際読んだのは12月の暮れな上に、この記事を書いているのが12月27日なので、何が何だかよく分かんないけど、この感激の気分をここに書き記しておかない訳には行かない。

と言う事で、久々に小説の感想でも書いてみようかと思っております。

そもそもは、昨年(2025年)のお盆に親父に「横溝正史の小説を読みたいから貰っていくぜ」と言った事に由来する。

その時親父に「好きなものを持っていけ。でも、横溝読むならこっちも読んでおかないとな」と渡されたのが、松本清張の代表作「点と線」だった。

何でも戦後に出版された推理ミステリーの最高傑作だそうで・・・

そこまで言うなら読んでみるか。と思っていたんだけど、ワンピース読むのに夢中ですっかり忘れていた。

そんな経緯でございます。

ワンピースもめでたく60巻まで読破したので、じゃあ次に読んでみるかと手に取ったが最後。

余りにも面白くて、夜も寝ないでほぼ一気に読み切ってしまった。

小説1冊を1日で読み切るとかいつ以来の事やら。

そんな長くないとはいえ、240ページくらいある訳で、まぁまぁの分量ですよ。

それを一気に読み切るほどに面白かった。

ただ、これはあくまでも推理ミステリ―な訳で、ネタバレ厳禁。

もし未読の方や、オチを知らない方はこれ以上は読まない方が良い。

別に良いと言う人だけ、この後もお付き合いくださいませ。

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

もう良いかな。

感想を書いておくと言いつつ、正直感想と言う感想もないんだよね。

推理ものって面白かったぁ~と言う感想しかないものなんだよ。

とか言いながら、今から長々と書いていくけどな!

閑話休題。

この作品が発表されたのは1958年だそうなので、今から70年くらい前。

時代背景としては、戦後すぐくらいの感じ。

江戸川乱歩や横溝正史の小説をよく読んでるオレは、何となく時代背景をつかむのも苦労しなかったけど、そうじゃない今を生きる人にはその辺りが難しいかも知れない。

アリバイトリックが飛行機を使ったと言う事に対しても、「いや、それは最初に思いつけよ」と突っ込みたくなるだろうて。

高度経済成長期よりも前、飛行機が移動手段として非日常だった時代の事だと背景が分かってないと理解し辛いのはしょうがない。

実際作中の描写を見ても、飛行機が1回のフライトで運べる乗客は50人以下と書いていた。

ジャンボ機など当然なく、小さなセスナ機みたいなものが辛うじて存在していたくらいの話。

専ら人は汽車や電車、船で移動していた時代なんだよ。

飛行機での移動など、すぐに思い付きはしなかっただろうて。

他にも、40分ほど停車していた電車に乗り込む瞬間が4分間の間になければ成立しないとか、なかなか厳しいトリックもあったりなかったり。

その辺りを引っ張り出してきて「どこが本格ミステリーだ!」とか「何が最高傑作だ」と腐す事は出来るかも知れない。

ただそれは今の時代に「鉄腕アトム」を引っ張り出してきて、古臭いと言ってるようで愚の骨頂だとオレは思うけれども。

そもそもの話、この話で一番衝撃的なのはアリバイトリックではなくて、オチと言うかラストなんだよ。

鳥飼刑事や三原刑事が犯人安田のアリバイ崩しに奔走すると言うのが物語のメインであり、手がかりをつかんだと思っては裏取りできずに破綻し「じゃあ、安田どうやって九州に存在したんだ?」と考える。

この過程がとにかく面白いし、ワクワクが止まらない。

次々と新事実が明るみに出て、今度こそアリバイは崩れたかと思ったら数ページ先ではその新事実がアリバイをより強固なものにしてしまう。

ホントにこのアリバイ崩す事が出来るのか?と、まじでページをめくる手が止められなかった。

最もそのアリバイ崩しについては上記の通り、(特に現代の読者にとっては)ツッコミどころが多い。

「どうやって短時間で九州から北海道に移動したのだ?」と三原刑事が悩んでる描写を読みながら「飛行機で飛んだって事は無いのか?この時代ってまだ飛行機なかったっけ?」と、絶対誰もが思う。

そして、結局飛行機で移動していたと言うんだから、アリバイ崩しの段階でがっくり来るのは分かる。

実際オレもそうだった。

でも、この話の凄い所はその後にあったんだよ。

本当の真犯人が安田ではなく、安田の妻亮子だったと分かった時の衝撃よ。

オレは、この本を読んでいる時、その時々のアリバイ崩し、その時々の人物の心情をずっと追っていた。

アリバイ崩しのトリックの出来に一喜一憂してた。

正に、場面場面と言う「点」でしか物語を見ていなかった。

ところが、物語の終盤。

三原刑事の報告の手紙を読むと、亮子の安田に対する情念が最初から最後までまさに「線」のように連なっていた。

一見すると、汚職事件を隠したい某省の思惑のために安田が殺人を犯した事件なんだけど、実はそれら全てが亮子が情念に駆られて安田とお時を殺す復讐劇だったと言う展開はまさに鳥肌もの。

某省の石田部長が、安田が佐山を殺してしまった事に(しかも、お時と一緒に情死させたように見せかけて)焦ってしまうと言う描写も後から考えると別の意味が出てくる。

多分、石田部長は安田に「殺せ」とは命じてない。

「佐山をどうにかしろ」とか、「佐山が自殺するように追い込め」と言っただけだと思う。

それを本来殺したかったお時を殺すために利用した亮子の情念と計画性の恐ろしさは圧巻の一言しかない。

タイトルである「点と線」とは、点で物事を読んでいくだろうけど、全てはひとつの線に帰結してくんだよ。と言う事なんだろう。

本格ミステリーものだと思って読んでいたら、その実は物凄く怖い心中ものだったと。

そらぁ衝撃受けますわ。

そう考えると親父がこの本をオレに勧める時、やけに「日本最高のミステリーだ」と強調していたのは、オレに名作ミステリーとしてこの本を読ませたかったからの様な気がしてならない。

あの親父。やってくれやがったな。

いやはや、ホントに面白かった。

一番のトリックはタイトルの伏線回収だったと言う物語構造自体が凄すぎる。

70年前の推理小説ではない。

余裕で現代にも通用する名作小説だった。

と言う事で、この後、同じく鳥飼、三原両刑事が出てくる続編「時間の習俗」を読むことにします。

まだまだオレの知らない面白い作品がこの世には溢れていると言う事らしいですな。

したらな!

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年11月28日 12:12 CAT :

-

-

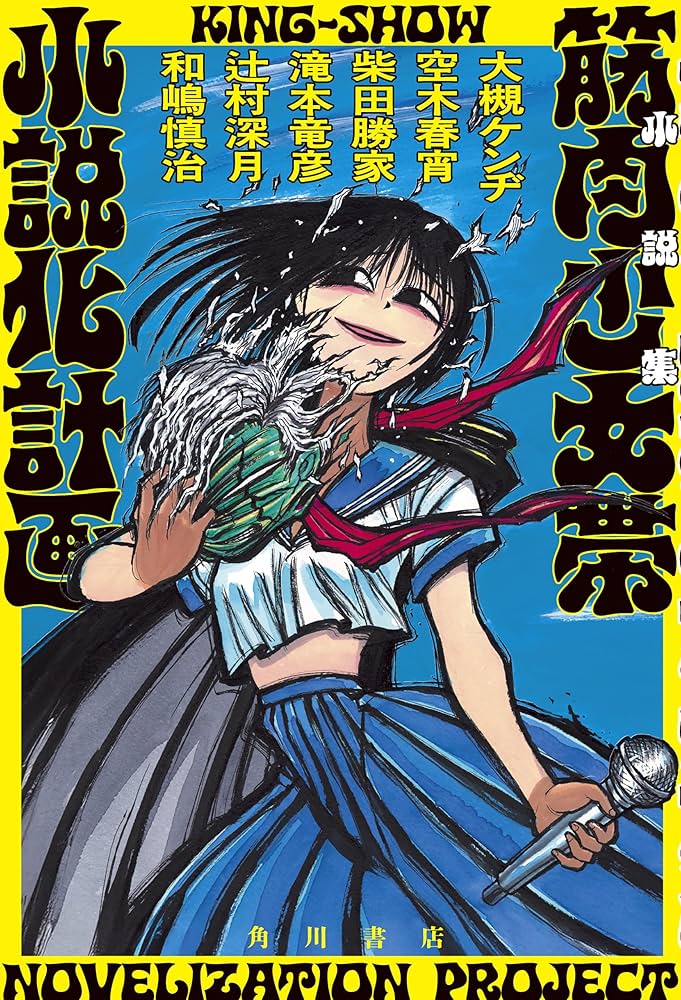

「筋肉少女帯小説化計画」を読んで 5年ざくろ組 しもたろうに ~後編

前回のあらすじ!

と言う事で、こちらの小説の感想を書いていきますよぉ~

前回書いた通り、おそらく今回執筆されている作家さん全員が筋肉少女帯大好きなんだと思う。

筋肉少女帯が好きで好きでたまらないという愛が本の最初から最後まで溢れまくっていた。

なので、筋肉少女帯ファンを四半世紀以上も続けてきたおっさんとしては、もう色んな意味で読んでる最中ずっとニヤニヤが止まらない。

せっかくなので、一つ一つ感想を書いていこうか。

今日はがっつりネタバレしますので、ご了承くださいませ。

【中2病の神 ドロシー】

この曲自体がそもそも物凄く好きなんだ。筋肉少女帯の存在があったから生きてこられたというオレみたいな奴ってたくさんいるはず。

そんな奴らに対して「そんなバンドはいなかったんだ。生きてこられたのは自分の心だよ。」と言ってくれるという思わず胸が熱くなってしまう名曲。

ただこの曲自体は物語としては成立してないので、それがどう展開していくのかとワクワクしてた。

オチとしては、この本の中で一番好きだった。メチャクチャ素敵な終わり方。

構造的には「カーネーション・リインカーネーション」も意識したんだろうか。

何度読んでもラスト5ページくらいは鳥肌が立つ。読み終わった後「はぁ~あ~」ってなって何かホロッと泣いていたよ。

【十光年先のボクへ】

筋肉少女帯の楽曲の中では、「サーチライト」と並び立つくらいの大名曲「サンフランシスコ10イヤーズ・アフター」。この大名曲をどうやって料理するのか・・・と言う期待感が大きすぎた。

正直、え・・・そのまま終わった!感が強かった。

もう少し・・・こう・・・何とか出来ただろう・・・と言う気持ちが非常に強い。無念が残る感じでした。ごめんなさい。

【日光行 わたらせ渓谷鐵道】

「レティクル座行超特急」という題材をメチャクチャうまく調理してると思う。展開のどんでん返しが何度も起こる構成でページをめくる手が止まらなかったんだけど、それは一旦置いておきましょう。

この物語の本筋は何より「わたらせ鉄道」に乗ってからよ。

これあれですよね。山口美甘子が生きていたグミチョコのifストーリーですよね。

頭の中で何度も反芻した山口美甘子が生きていたグミチョコの物語が、眼前に現れた不思議な既視感に包まれた。

そしてオススメしてるアルバムが「レティクル座妄想」って言うのは、グミチョコを人生のバイブルにしてたおっさんにはたまらないですよ。

【ディオネア・フューチャー】

「ディオネア・フューチャー」と言いながら、その物語自体のノリは完全にステーシーの終章。と言うか、ドリューなんてそのまんまだし。

ステーシーが存在せず、ロメロ再殺部隊に入隊しなかった渋川みたいなイメージなんだろうか。全体的にどうしたって、ステーシー過ぎる気がした。

そして展開自体は、オモイデ教のそれ。

メグマで悪人を倒そうとしていたオモイデ教の赤間に対して、ジロちゃんが抵抗するという展開にそっくり。

赤間となつみさんと言う2人のキャラクターがドリューに統合されている感じだった。

じゃあ、ゾンは誰だ?と思ってたら、ドンマイ力場で出てきた次郎。

あぁ、こいつがゾンなのね。とか思いつつ読み進めていたら、そいつがオモイデ教のジロちゃん本人・・・。

これは流石に反則だよ。こんなのズルいズルい。

まだ他の作家さんの話はギリギリ自分の作品世界だったけど、この話だけは完全にオーケンの小説の世界なんだもん。

一番二次創作だなと思った。

いや、面白かったけど。

【福耳の子供】

前編の方で触れたけど、この本の中で一番読みごたえがあって面白かったと思う。逆に「福耳の子供」の歌詞世界がほぼほぼ関係ない。ぎり寅吉が福耳だったという所くらいだろうか。

オレも福耳と言われるとどうしても七福神さんを思い出すので、そのイメージで書かれたのかも知れない。

最期の寅吉のセリフが、苦節期間が長かった人間椅子と言うバンド、和嶋慎治と言うアーティストと重なってしまい、物凄く一言一言が重かった。

ただただ名作。

【香菜、頭をよくしてあげよう】

そんなのありかよ。と言う話だった。分かり易く書くのであれば、コマコ視点で書かれた「リンダリンダラバーソール」。

曲が「香菜、頭をよくしてあげよう」だからしょうがないけど、コマコではなく香菜視点です。

「リンダリンダラバーソール」と決定的に違ったのは、筋肉少女帯メンバーに対してオーケンが素直にリスペクトと感謝を語っているところ。

後半のオールナイトニッポンの下りは、ファン以外にはだるいだけの展開なんだろうけど、活動凍結の前後を追ってきたファンとしては、あの記述はねぇ・・・やっぱり、ぐっと胸に来るものがありますよ。

ただ、幻覚だったのかも知れないと言うオチがどうしても納得できない。

永の年月それぞれの人生を歩んできた二人が再会した時、ほんの一瞬の共有した時間の中で渡されたお誕生日券を差し出して「底の分厚いラバーソールがコマコは最後に君から欲しい」ってなるから、涙腺が崩壊するんですよ。

でもそれは幻覚だったかもしれない。はないよ。

最期で逃げた感じがしてそこだけが・・・そこさえなければ、ホント最高の作品だったのに・・・

と、結局褒めちぎったのかと言うと、微妙だったかもしれないな・・・いや、全体的に面白かった。それは間違いない。

何しか、ファンなら絶対必読の1冊。

読んでる時は、ニヤニヤが止まらないし、いちいち鳥肌が立つし、何か涙腺が崩壊しかけるし。

読まないのは人生の大きな損失だと強く感じるレベル。

ただ・・・それはあくまでも筋肉少女帯に人生を

狂わされた救われた奴だけなんだ。ファンじゃない人が読んだ場合にはこれは面白いのだろうか・・・と言う疑問符はつく。

だって、ホントに二次創作か!って感じなんだもん。

前にも書いたけど、最低でも、筋肉少女帯の全楽曲をがっつり聴き込んだ上で、「グミチョコ」全巻(できれば映画と漫画も)と、「くるぐる使い」と、「オモイデ教」、「ステーシー」、「リンダリンダラバーソール」、「ロッキンホースバレリーナ」、「ロコ!思うまま」くらいは読んでおかない、多分ニヤニヤ出来ない。

その意味ではライトなファンでも面白いのか・・・?となるかも知れない。

でもそれで良いんです。

ここ最近の筋肉少女帯の活動見てると、もう完全にコアなファンの方しか向いてないみたいな感じなんだもん。

それでもどんどん新規の若いファンが増えてるところら辺が、筋肉少女帯の恐ろしさなんだろう。

何しか素晴らしい本を読めて良かったです。

久々に長くなってしまったので、今日のところはこの辺で。

それでは。

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年11月27日 12:12 CAT :

-

-

「筋肉少女帯小説化計画」を読んで 5年ざくろ組 しもたろうに ~前編

今更ながら「筋肉少女帯小説化計画」の感想を少しだけ書いておこうかなと。

以前、信じられないくらいべた褒めした本作なんだけど、読み終わって少し時間が経って冷静になったので、感想も書けるだろうて。

メチャクチャ素晴らしいのは当たり前。

読んでる時は、キンショーのライブ行ってるくらい舞い上がってるので、そりゃあべた褒めしかない。

ただ、少し冷静になってから振り返ってみると・・・果たしてどうかな?と言う事だ。

と言う事で、前後編に分けて書いてみます。はい。

そもそもの話として、筋肉少女帯の楽曲が目くるめく物語の世界なので、それを単純にノベライズしてどうするの?と言う感じがあったりもする。

って言うか、オーケン自身が自作品の小説化は何度もやってるしね。

その中でも、「くるぐる使い」なんてホント素晴らし過ぎて、この作品を読んだ後には筋肉少女帯の楽曲の見え方がガラッと変わってしまったりする。(個人的には、「ステーシー」は蛇足感があったけれども。)

そんな筋肉少女帯の楽曲を、名だたる著名な作家さんが自らの解釈で物語にする。

面白い企画だとは思うんだ。

ただ、実際読んでみての感想としては、あぁ・・・皆さん物凄く筋肉少女帯のファンなんですね。と言うのが一番に浮かんできた。

二次創作感が強すぎる。

イヤ、面白いんだよ。

ただどうしても、ファンが書いた二次創作の感が否めない。

至る所に筋肉少女帯の楽曲や歌詞の一節が引用されていて、そりゃあほぼ全ての歌詞が頭に入っているファンが読めばニヤニヤは止まらないですよ。

でも、それを求めるならオーケンの小説を読めば良いんじゃね?と思ってしまう所もあったりなかったりする訳ですよ。

その意味では、群を抜いて面白かったのは、人間椅子のワジーが書いた「空耳の子ども」。

この作品だけは、オーケンの匂いが全くしない完全なワジーの作品だったし、それでいて当然というか当たり前のように面白かった。

そう言う意味では「筋肉少女帯破壊計画」として、筋肉少女帯を全くリスペクトしてない、むしろアンチの作家さんが集まって、オーケンの世界観を無視してそれぞれの作品を発表する企画も読んでみたいような・・・

いや、それは読んでて不愉快になるか・・・だったら、筋肉少女帯の名前を使うなって話だし。

筋肉少女帯を好きな人が、その作品世界をモチーフにしながら、自分の世界観で作品を構築した作品と言うのがベストか。

何と難しい課題・・・。

そう言う意味では、ワジーの作品が今回の中では一番良かったです。

と、一通りくさしたので、後編では、ちゃんと褒め褒めします。

と言う事で、次回を待て!

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年11月13日 12:12 CAT :

-

-

過去の自分を見つめ直すと言う名の水増しシリーズ第17弾「蘇る大古からの意識~前後編~」

気が付けば、まぁた記事が枯渇しつつありまして・・・

そんな事ばっかりじゃねえか。と言う事で、久々に水増し記事でも書いておきましょうかね。

かつてバンドをやってた頃に、そのバンドのホムペを制作していた。

そのページの1コーナーで「こんなの聞いてました(志茂田さんの音楽レビュー)」と言うものをやっていた。

当時はまだブログと言うものがない、所謂テキストサイト全盛期。

「ネットアイドルちゆ」や「侍魂」が猛威を振るっていた時代ですよ。

もう若い人は知らねぇだろう、ネット黎明期だ。

その頃に書いてたレビューを、このブログを始めた頃に水増しとしてコピペしてきたのが今回の記事。

水増しで持ってきた記事を、今また水増しとして書こうとしているという暴挙でございます。

バンドのサイトのページと言う事でですます調で書いてたり、当時の感覚で感想を書いていたりと、色々思う所はあるけれども、まぁ、それも面白いのでそのままで良いじゃないかと。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最近、聖飢魔Ⅱが落ち着いてまた犬神サーカス団狂になってる。

車ん中のBGMの話なんだけど・・・

って事で今日は、かつて沼レコ内にあった「こんなの聞いてました(志茂田さんの音楽レビュー)」の中から、数々の人に犬神サーカス団の素晴らしさを再認識させた(かどうかは知らん)「地獄の子守唄」のレビューでもコピペして、記事にしてしまおう~(↓)

コレを見て、「地獄の子守唄」の良さを再認識してもらえれば満足だっての。

まぁ、最近入手困難らしいけど・・・それではどうぞ。

・・・コピペ。

◎地獄の子守唄

~アルバムとしての総評~

犬神サーカス団最高傑作と言ってもいい超名盤がこの「地獄の子守唄」。

最近の曲とは明らかに違う震え上がるほどの恐怖を演出できる本当の犬神サーカス団がこのアルバムには存在してます。

聴けば聴くほど恐くなっていくこのアルバムは、楽曲の完成度も構成も、んでもちろん歌詞や日野日出志のジャケットなど、ホントに文句の付け所がない。

とにかく、犬神サーカス団が好きなら絶対に聴いておかないといけない作品だと思う。

いや、つべこべ言わずにホント良いんだって。

~楽曲ごとの評価~

【見世物小屋口上】

昭和清吾さんの語り(口上?)で、これから始まる「犬神一座の大サーカス」を上手く煽ってます。

この手法って現在のライブでも行われてるんじゃなかったっけ?【あんたは豚だ】

前曲の「はじまり~はじまり~」で幕をあけた大サーカス。

最初の曲でいきなり「あんたは豚だ!!」って罵倒されます・・・なんでやねん!!それどころか、「豚より劣る最低の生き物だ!!」とか「ブザマに死ね!!」とか本当言いたい放題言ってくれます。

ちなみにこの頃の凶子さんって、オレは見たことないけど、歌詞カード見る限りでは、細身のキレイな人だったんでしょうね。【廃墟の町】

最初に言っておきます。

オレは、犬神サーカス団の全楽曲の中でこの「廃墟の町」が一番好きです。

まず、曲自体が素晴らしい。

んで、しかもメチャクチャキレイな旋律を凶子さんの抜群の歌唱力で歌い上げています。

いやもう、ホント大好き。

前曲での汚い罵倒の後にこの美しい楽曲って言う所も、この曲をより素晴らしくしています。

んで、この流れが犬神サーカス団の技術力の高さでもあるんだよね。

・・・多分。【常世の森】

さて、この曲から大サーカスは本当の恐怖へと聞く人を誘い始めます。

それは洗脳にも近い形で襲い掛かってくるはず・・・特にこの曲の最後にある「壁に頭をぶち当てろ!!」は、それこそ血しぶきがはじけ飛ぶほどに、ぶち当てたくなったりして・・・【青蛾の乱】

廃墟の町にも似た哀愁の漂うこの曲。

「御霊前」の3曲目と同じ曲名だけどノリはまったく違う。

でも、廃墟の町と違う点は、廃墟の町は悲しみが溢れてるけどこっちは憎悪に近い感情が渦巻いてるとこですかね?【基準停止装置】

凶子さんの書く歪んだ愛情の中でも、ずば抜けた狂気が出ているのがこの曲。

ひたすらに恐い。

そして、その表現のいたる所に社会への憎悪が溢れている問題作。【夜が終わっちまう前に】

始めのギターリフが、何となく昭和風な感じがするこの曲。

相変わらず不謹慎です。

「自らのペニスを切り取って母親の子宮にねじ込める」・・・って、どうしたいわけなんでしょうか?犬神サーカス団の楽曲には自嘲するものも多く、この曲もそんな中のひとつ。

嫌気をさした自分をどうにかしたくて、手首を切るんでしょうなぁ~。

その血がとまるのは一体いつの事なんでしょうか?【黒髪】

呪う事でしか自分を見出す事の出来ない悲しみ。

それがいたる所ににじみ出ていて、聞き入っていくうちにひどく悲しい気持ちになっていきます。

一体この曲を書いたときの凶子さんの心情には何があったんだろう?何があったらここまでの歌詞を書くことが出来るんだろう?・・・ホント教えてください。【白痴】

このアルバム唯一「ロック」な楽曲。

・・・と言うか、オレとしては最近の犬神こそ「ロック」やら「メタル」を前面に押し出しすぎだと思うんですが・・・それはともかく、ライブでもバカみたいにノリノリのこの楽曲。

でも、よく聞くと歌詞がすごく深い。

そもそも「白痴」って言葉自体が差別用語で、使っちゃいけないような気が・・・ホント不謹慎な人達だ。

でも、この曲の「本とはバカなんだろ?」は震えるほど好き。【基準停止線の網目】

・・・気が付いたらこの曲のギターを弾けるようになってたオレですが、そのくらいこの曲は好き。

一人、夜に電気を消してこれを聞いていたら、とにかく今すぐにでも何かを壊したくなっていって・・・でも、周りには自分しかいなくて・・・だから自分を壊したくなる。

そんな曲です。

・・・分かりにくいかな?でも、間違いなくこのアルバム中最恐の曲です。【鬼火】

もうここまで聞いたら、ただ許してくださいって気分になる。

でも、まだまだ大サーカスは終わらない。

さらに加速していく精神の中、この曲が心を支配していきます。

もう何も考える事が出来ない。

・・・もう、取り合えず聴いてみろ。

このやろう!!【灯蛾】

精神的にやられまくっている状態でこの曲。

再び罵倒の嵐。

そろそろ生きる事が嫌になってくるはず。

洗脳されるかのような楽曲からやっと抜け出し、聴く事のできるアップテンポな楽曲。

でもその内容は罵倒・・・死ぬしかない・・・それが救いとはねぇ~。【路上】

ここに来て、久しぶりに優しい歌声。

そして救い。

聴くだけで、涙すら出てくる。

これまでの人生を振り返り一人泣き崩れる。

・・・考えてみればそれは全てこの曲構成だからこそ。

まさに絶妙。

脱帽するしかないです。【地獄の子守唄】

いよいよ、大サーカスはエンディングを迎える。

打って変わった和風ロックなこの曲は、全ての終わりを髣髴とさせる。

この曲が、吸い込まれた心を現実へと戻してくれる。

そして、聞き終わった後思わず「良かったなぁ~」「また聴こう」と思わされてしまう。

この曲がなく、「路上」でこのアルバムが終わっているのとでは雲泥の差。・・・いつ聴いてもこのアルバムはホント文句のつけようがない名盤です。

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年8月23日 12:12 CAT :

-

-

夏の読書感想文「サムライ8」を読んで~3年ざくろ組 しもたろうに

ここ最近、積み本だったマンガをいっぱい読んでおります。

その上で、一つ一つの感想もまた書くと思うけど、取り合えずこれだけは書いておきたい。

この漫画。

はい。

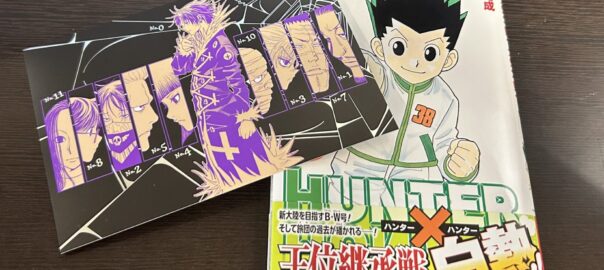

皆大好き「サムライ8」ですね。

買ってから数年単位で放置していた。というか、放置していた事すら忘れてた。

この令和打ち切り学会において最重要とも言える作品を、未読のままでいるなんて、そんな事が許されるはずがない。

・・・と言う事で読んでみた。

率直に一言で感想を言うのであれば、面白かった。

まぢで、絵もセリフも展開も至る所にセンスを感じる。

名作だよ。

ホントにこれがメチャクチャ不人気だったのか?と思ってしまった。

こんな事を書くと「はいはい。逆張りカッコイイね。」と言われるかもしれないけれども、思ってしまったものはしょうがない。

これねぇ・・・岸本先生がやりたかった事って多分、量子力学を基にしたSFだったんだと思うんだ。

量子力学をちょっとでも齧ってたら、物凄く分かり易い物語なんだよ。

姫と侍の関係は多分量子力学における「エンタングルメント」だし、至るとこに出てくる猫の表現は「シュレディンガーの猫」につなげたかったんだと思う。

あと、不動明王が出てくる回の有名な「そうとも言えるし、そうでないとも言える」と言う奴。

このネットミームとしてネタにされ倒したやつだけど、これも量子力学で言えば、本当にその通りなんだよね。

量子力学では、「そうである」「そうでない」「そうとも言えるし、そうでないとも言える」の3つの状態が存在し、観測によって事実が決定する。

不動明王が言ってるのはその事だと思う。

サム8の中で最もネタにされたであろう「失望されたかどうかは俺が決めることにするよ」のくだりもそれを考えると結構ストンと落ちてくる。

量子力学では、結果には常に3つの状態が存在し、観測によって結果が確定する。

つまり、自分が決める事によって結果が確定するんだ。とこう言う話なんですよ。・・・多分ね。

シミュレーション仮説と言うものがあってですな、この世界は宇宙の外側に存在する「何か」が作り上げたプログラムである可能性があるらしい。

しかも、その確率は年々高まっている。

この「何か」をオカルト界隈では「サムシンググレート」と言うんだけど、サム8では「不動明王」と言う名前にしたんだよ。

量子力学とオカルト話を融合させたSF作品。

それが「サムライ8」だとすれば、その辺の話が大好きなオレにとっては大好物な作品なのはもうしょうがない事。

ご理解いただけましたでしょうかね。

決して逆張り中二野郎ではないんだよ。

いい年して中二病を患ってる事は否定できないけれども。

まぁ、掲載がジャンプじゃ無かったよね。せめてアフタヌーンだったよね。

あとサム8で問題だったのは、量子力学で出てくる単語を別の単語に置き換えてしまった事だったんだと思う。

ジャンプ読者に分かり易くと言う配慮だったんだろうけど、それが逆に内容の混乱を招いてしまった。

車田先生の「リンかけ」がトンデモ理論を無理やり納得させるために物理学をそのまま使ったみたいに、一思いに全部そのままの単語で「量子力学ですよ!」ってやってしまえば、子どもたちに量子力学のメチャクチャ面白い世界を紹介することも出来ただろうに・・・と思うと、実に勿体ない。

以前、「君たちはどう生きるか」の感想で書いた話だけど、作品を理解するために別の知識が必要と言うのはやっぱり違うと思う。

「知っていると尚面白い」が理想なんだろう。

そう言う意味ではやっぱり駄目なのか。

でも掲載誌さえ違っていれば、「度胸星」のようなマニアが神と掲げる作品になっていた可能性が高かったと思うんだよね。少なくともオレは。

しっかりとした最後が見たかった。残念無念でございます。

二重スリット実験とかにロマンを感じた人は絶対に面白いと思うはずだから、未読の方は是非。

という感じで、2日続けて読書感想文を書いてみましたよ。

ちなみに、今日もちゃんと原稿用紙3枚分だ。

昨日と比べて、べた褒めになってしまったけどね。

それでは皆様、残暑厳しいですが、ご自愛くださいませ。

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年8月22日 12:12 CAT :

-

-

夏の読書感想文「たった2℃で…」を読んで~2年ざくろ組 しもたろうに

この「たった2度で」という本を読んで、最初に受けた印象は、意図的に誤認させるような表現が多々あると言う事だった。

嘘が書いてあるとは言えない。

子どもに向けて書いてあるからと言い訳をすることができるかも知れない。

でもそれだけでは説明できない恣意的な意図がどうしても見え隠れして知るように感じてしまった。

例えば、本編の中では「たった2度で」を強調しているが、「何がたった2度なのか」についてが一律ではない。

平均気温の場合があれば、体温であったり、水温であったりと基準がバラバラになっている。

人間の体温が2度上がる事と、平均気温が2度上がる事を同列に扱う事で、いかにも平均気温が2度上がった事が尋常ではない変異であるかのように誤認させようとしている節があるように感じた。という事だ。

人間の体温は35度を下回ると生存が厳しくなるし、40度を超えても同じく生きて行けない。

上下のバッファが5度程度しかない。

ところが、地球の気温で考えれば、地球で最も寒い所と最も暑い所の差は100度近くある。

地球の平均気温2度と人体の2度上昇を同列に語るべきではないだろう。

そんな事を論文などでちょっとでも書けば、各所から袋叩き似合うこと請け合いだ。

もう一つ。

本書の最後に「産業革命が始まった18世紀以降に平均気温が2度上がった」という、いかにも今の科学文明を批判したい見え見えの表現がある。

そして、わざわざ「産業革命が始まった18世紀以降に」と言う表記をつけているのに、縄文時代は現代より更に平均気温が2度高かったと言う事実について、本書では一切触れられていない。

縄文時代以前に超古代文明が存在し、その圧倒的科学力によって温暖化した異常気象を地球の自浄作用が1万年近い時間をかけて正常化したのに、近代の科学文明が再び温暖化させている。という話なら非常にロマンがあるのだが、どうもそうではないようだ。

もし人間の体温と同じように表現するのであれば、人間の時間軸、温度軸にあわせた上で表現するべきだと思う。

地球という星が100億年で潰えると仮定しよう(実際はもっと長いかも知れないが)

人間の寿命も100年と仮定する。

その場合、人間の1年は地球の1億年となり、人間の1日は地球にとっての1万5千年になる。

産業革命以降の300年など、人間の時間軸に置き換えれば1分にも満たない。

更に、温度軸も上下幅が20倍ある事を考慮すれば、2度と言うのは人間の体温で考えれば0.1度、1分に過ぎない。

産業革命の結果、地球と言う生物の体温が1分間に1分上がった。

これは尋常ならざる変異なのだろうか。

人間は食事をするだけで、5分~1度ほど体温が上昇するがしばらくすると元に戻る。

そのレベルの変化でしかないのだ。

地球という生物にとって至極当たり前の生命活動上の微々たる変化を、軸をあわせないまま取り上げ、いかにも甚大な被害があるかのように誤認させる悪質な内容でしかない。

結論があり、その結論を強調するために事実関係をざっくばらんに並べたてている。

地球が温暖化している事自体は否定しないし、その原因の一つに人類の文明が放出した温室効果ガスがあると言う事も否定できないだろう。

それであっても、それが全ての要因であり、今起こっている事が如何にも異常な事であると誤認させる文章については、どうしても違和感を覚えざるを得ない。

本に書かれている事が如何に作者の恣意的なものであり、鵜呑みにすることなく自分で情報を集める事が重要であるかを再認識させてもらえると言う観点でのみ、この本を読む意義があると思う。

このような本を課題図書に掲げている、今の日本教育の姿勢に一石を投じる意味でも、この本の存在は極めて重要かもしれない。

================================================

みたいな感じで、取り合えず原稿用紙3枚分の文章を書いてみたよ。

結局物凄い批判的な内容にしかならなかったな。

イヤ、実際読んでみてもらえれば分かると思うよ。

如何に吐き気がする内容なのか。

別に、温暖化自体が嘘だとか、そういう話がしたい訳じゃなくて誤認と誘導の仕方が凄く嫌なだけなんだよ。

いくつかの事実を系列的に並べて「君はどう思う?」って感じの内容だったらまだ良かったのに。

取り合えず、どっかの利権のためのエセエコな話は消えてくれた方が良いと思っております。

まぁ、どっちにしてもこの内容を提出したとして、小学校で評価はされないわな。

著者が韓国の人だと言う事については、何も触れないでおきます。

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年8月21日 12:12 CAT :

-

-

夏の読書感想文「たった2℃で…」を読んで~序章

昨年の夏休みに子どもたちが読書感想文で苦労しているという話を書いたんだけど、今年もしっかり苦労しているみたい。

だから何で、本を読んで1000文字くらいの感想を書くだけでそんな苦労してんだよ。

オレは毎日そのくらい書いてるぞ。

という事で、今年も少しだけ感想文を描いてみようかなと思ってる。

今年は「たった2℃で…」という本らしい。

始めに書いておくけど、この本。正直読む価値はない。

どうせ、「この本を読んで環境問題がどれだけ深刻なのか分かりました。地球を守るために、エアコンの温度を1度下げて、エコバックを持ち歩くようにしたいです。」みたいなアホみたいな事を書けば評価されるんだろう。

こういう事を書かせたいと言う魂胆が見え見えで吐き気が催す。

まぁそんな事をツラツラ書いても詮無いので、もう少しちゃんとした読書感想文と言う形で描いてみようかなと思っております。

明日の記事でな。

そうだ。

これが水増しと言う奴だ。

お盆に遊び倒してしまって、ストックがないんだよ。

その辺は察してくれよ。

何となく感想文を書いたとしても、どうせ批判的な事しかけないような気がするけど・・・

小学2年生に野口英世の伝記を読んで、子どもを囲炉裏に放置してた母親を延々批判した感想文を書いたオレを舐めるんじゃねえよ。

という事で、久々に次回をまて!

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年6月6日 12:12 CAT :

-

-

僕はあの頃の君でいてくれることが何よりもうれしいんだ~後編

前回のあらすじ!

と言う事で、引き続き「ハーメルンのバイオリン弾き」の感想を書いていきましょうね。

昨日の記事では、ちょっと気になった点を書いていったので、今日は逆に良かった点を書いていくよ。

【作りこまれた物語】

1巻辺りでは、「ヨーロッパでの話」と実際の地名を出してたりしてるけど、2巻の最後に収録されている第8話「北の都」の「北の都ハーメルン」が出てきたり、魔界軍王が出てきた辺りでは、しっかりとした世界観と物語の展開が出来上がってたと思う。それがかなりしっかり作りこまれていて、ほぼほぼ矛盾や破綻が無いまま物語が最後までキレイに進行している。

これだけのスケールの物語の世界観をしっかりと構築した上で、破綻させずにちゃんと完結していると言う意味では、やっぱり稀有な名作なのは間違いない。

至る所に時代を感じる痛い表現や、キツい表現などはあるとしても、それであっても、今に至るまでここまでキレイに広げた風呂敷をたたみ切った物語はほぼないんじゃかな。

【圧倒的残酷さ】

絶望の表現がスゴイ。と思ってたんだけど、実際読んでみるとそこまで絶望の表現は凄くなかった。と言うか、ここ最近の漫画で絶望がインフレし過ぎてる。

確かに30年前ではトップクラスだったかもしれないけど、今の時代にはもっとどうしようもない絶望が沢山ある。

オル・ゴール編やヴォーカル編辺りは絶望感凄かったと思ってたんだけど、今回読んでて「あれ?こんなあっさりしてたっけ?」となってしまった。

濃い味付けの漫画を読み過ぎていたようです。

ただ「残酷さ」と言う意味では、今の時代でもなかなかお目にかかれない圧倒的なものがあった。

ヴォーカル編でスコア国でハーメル達に対して「ありがとう」と言って花をあげた少女がいた。

悪魔として忌み嫌われていたハーメル達が初めて認められ、そして、人々からの歓迎を受けたスコア国。

ハーメルのパーティーにおいてほぼ初めての明るい展開だよ。

でも、数話後にその少女に対してヴォーカルが「僕にも花をくれるかな」と寄っていく。

そして次の話では、スコア国の全ての人間が惨殺され死体が山積みになっているシーン見開きがこれでもかと描写されてた。

他にも、自分の両親の躯がオル・ゴールと踊っているところをトロンに見せつけるシーン。

ハーメルンで感情をなくした人間が殺されて行くシーン。

などなど、挙げるとキリがない。

中でも特に今回震えるほど良かったのは、リュートがベース達になぶられて殺されるシーン。

手をへし折られて、喉を潰されて、膝まづかれた状態で、両眼を切り裂かれるとか、こんな残酷なシーンは描けないって。

しかも殺される理由が妹を守るためで、それが母親の見ている前で行われる。

普通ならブレーキ踏むよな。と言う所で、ベタ踏みアクセルを踏むかのような残酷描写は、ホント凄かった。

ただ惨いとか、胸糞悪いとかじゃなくて、しっかり残酷。

これは、ホント途轍もない表現だった。

【超絶カタルシス】

上記の「残酷」が物凄いからこそ成り立つ超絶的なカタルシスがもう途轍もない。絶望的な状態から勝利すると言う形のカタルシスは、いつの時代でも山のように溢れているけど、残酷的な状態に打ちひしがれたパーティーがそれでも立ち上がると言うカタルシス。

これは意外とあるようでなかったと思う。

例えば、ハンターハンターの蟻編で、ネフェルピトーが出てきた時の絶望感は凄かったけど、その後のカイトを殺すシーンの残酷さはほぼ描かれなかった。

ゴンさんがピトーを倒すシーンでは絶望からの勝利と言う形でのカタルシスはあった。

でもそれはやっぱり、あくまでもありふれて居る絶望から立ち上がる少年誌的なカタルシスなんだよ。

もちろん、あのシーンの表現自体は圧倒的名シーンで、実際ゴンさんになるところは何度読んでも鳥肌ものなのは間違いない。。

その上で考えて欲しい。

もし、あのシーンがゴンの目の前で少しずつ甚振られながらカイトが惨殺されて行く描写だったとしたら。

しかも、それはゴンを守るために。

それを目に焼き付けてしまい、精神が崩壊したゴンが、それでも立ち上がり、ピトーを倒すと言う展開だったらどうか。

このレベルのカタルシスですよ。

それが全編に渡って何度も繰り返される。

「この世界は残酷だ」的な表現は多々あれど、実際にどのくらい残酷なのかを丁寧に描写するマンガって意外と少ないんだよ。

【主人公パーティーの歪さ】

主人公が魔王の息子と言う設定自体は、今ではよくあるような気がする。でもこの物語のパーティーは、チョッとおかしい。

魔王の息子ハーメル、人身売買されて連れてこられたフルート、ハーメルを聖杯にするためパンドラに近づいたオーボウ、自分の両親をハーメルに殺されたライエル、自分の国をサイザーに滅ぼされたトロン、双子なのに魔族に連れ去られて人間を惨殺していたサイザー。

どんなパーティーやねん。

しかも、自分の両親を殺されたライエルやトロンが、ハーメル、サイザーを許して仲間に迎えるまでの過程もなかなか見ごたえがある。

その結果、物語の終盤でこんなメチャクチャなパーティーがいつの間にか強い絆で結ばれていても、全く違和感がないんだよね。

ついでに言うと、それぞれのキャラクターの過去の話をしっかりと描いてくれている点もメチャクチャ良かった。

普通に考えると、大魔王ケストラーが人間の娘パンドラとの間に子どもを作るとか、設定では描けるとしても、その過程ってメッチャ難しい。

その辺りを本当に違和感なく描いていたからこそ、この歪なパーティーが正当化されるんだよな。

展開に全く無理がない。

これって、メチャクチャ凄い事だって。まぢで。まぢで。

【描写力がずば抜けてる】

長くなってきたから、これで最後。とにかく描写力がずば抜けてた。

昨日の記事でもあった通り絵柄は古臭いんだよ。

でも奇形レベルで大きすぎる目にちゃんと感情が乗っているから、キャラクターの苦しみや喜びに物凄く感情移入できる。

しかも、画面構成が上手いから、スケール感とか世界観が物凄く分かり易い。

普通あれだけキャラクターやら、兵器やらを描き込むと、ごちゃごちゃしてしまって最近のワンピースみたいになってしまうと思う。

実際に、物語の序盤は分かりにくかった。

2巻の最後の方とかでも、物凄いモンスターがいるんだどうけど、イマイチスケール感が伝わってこなかった。

所が、渡辺先生はこの描写の為に敢えて引き算をしたんだよね。

後半になると、スケール感を出す見開きとかのページを線画だけで表現するようになる。

その結果、物凄い物量の線がページ内に存在することになり、見たこともないようなとんでもないスケール感を描写することが出来た。

普通は黒く塗ったりしたくなるよ。

それをしないで、ひたすら物量でスケールを出すと言う面と向かって立ち向かっていく男らしい表現方法にはただただ脱帽。

物量が必要になるから敢えて引き算をすると言う、このセンスは本当に凄すぎる。

それを見るだけでもこの漫画を読む価値はあるってもんですよ。

あと、プリスカ先生からいただいてた質問もせっかくなので、ここで書いておこう。

〇好きなキャラ

今回読んでて、オリンじじぃがメッチャ好きになってしまった。

オリンじじぃを追ってきた借金取りも良い感じ。

ドラム様みたいな己惚れ屋のおっさんも大好き。

あと、フルートのお父さんも好き。

やっぱりおっさんが好きらしいな。〇好きな展開

これは(↑)の通り、リュートの過去編かと。

オル・ゴール編がぞくぞくして最高だった。〇好きな必殺技(演奏曲)

やっぱり最期の戦い。

ヴェートーベンの第九「歓喜の歌」かなぁ・・・この辺り読んでた時なんて鳥肌立ちぱなっしですぜ。

あと、「火刑台上のジャンヌ・ダルク」の残酷な感じも捨てがたい。

普通に曲として好きなのは「魔王」なんだけどなぁ~〇好きな舞台

これも(↑)の理由でスコア国編かな。

あと、絶望の大陸「エアシュテルベント」も上陸時の絶望感もいい感じ。〇きらいなキャラ

嫌いなキャラは特にいないけど、性格が屈折してるので、ライエルとかサイザーみたいな真っ直ぐなキャラは苦手。

でもライエルの両親くらいになってくると、逆に好きになるのが不思議な感じですな。そんな感じで、長々と書いてしまったけど、結論を書いておこうか。

絵が古臭いし、時代に合わないイタイ表現が多い。

でも、そんな事どうでも良くなるレベルでクソクソ面白い漫画だった。

やっぱり「ハーメルンのバイオリン弾き」は人生のトップ5に入る漫画で良いと思う。

絵柄が受け付けないとかいう奴は、その変なフィルターのせいで勿体ない思いをすればいいんだ。

未読のやつは、ぜひ読むべき漫画だと思いました。

続編があるらしいけど、全ての要素を回収してほぼ完璧に終わってるので、これからどう展開するんだろうね。

蛇足なのか、そうでないのか。

また機会があったら読んでみたい・・・かも知れない。

でも、読まないかもしれない。

長くなったけど、以上だ。

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年6月5日 12:12 CAT :

-

-

僕はあの頃の君でいてくれることが何よりもうれしいんだ~前編

先日大人買いした「ハーメルンのバイオリン弾き」を読み終わった。

この漫画については、前にも少し書いたけれども、せっかく全部読んだので、その感想をツラツラと書いておこうかなと思っております。

いや、いつぞやの「ホムンクルス」みたいな徹底考察は流石にやらないけどな。

って言うか、30年以上前の作品だったと言う事に結構な衝撃を受けている。

前にも書いたけど、それをオレの実体験に置き替えると、今ジャンプを読んでるヤツにとっては「火の鳥」とかその位の感じなんだよね。

もう、古典だ。古典。

なので、古典としてこの物語を読んでいこうじゃないかと言う事ですよ。

今回読んでいて思ったことがいくつかあるので、その辺りをチョッと箇条書きで挙げてみた。

「ハーメルンのバイオリン弾き」

【やっぱり古典だった】

これが今回読んでて一番思った事だったかもしれない。絵が古いと言うのはまぁ言わずものがなと言うか・・・90年代のアニメとかの感じに近い、あの奇形みたいな極端な顔とかは、相当人を選ぶよな。

当時でもまぁまぁ人を選んだだろうあの絵柄は、今の時代では相当受け入れるのが難しいと思う。

普遍性のある絵柄ではないよね。

併せて要所要所に今の時代に読むとかなり痛い表現がある。

これも読んでいて、かなり障害になる気がするよなぁ~。

【伏線が伏線じゃなかった】

昔読んだ時と比べて、オレが大人になってしまってた。と言うか、時代的なものもあるのかも知れないけど、伏線が伏線じゃない。物凄く分かり易い。

それは、少年誌としては正しい表現なんだよ。

実際オレが読んでた少年の頃には伏線スゲェ~!ってなってた。

ただ、今になって読むと伏線じゃなかった。と言うだけの話だ。

フルートにお兄ちゃんがいて、その人がベースの若い方の人なのはスフォルツェンド編の段階くらいから分かるように描かれてた。

まぁ、これに関しては、マイナスではないような気もする。

むしろ、ハンターハンターみたいな複雑で難解な伏線を小学生が読んで理解できるのかって話。

小~中学生くらいが読むのであれば、丁度良い位の伏線なのかもしれない。

【総力戦じゃなかった】

オレが「ハーメルンのバイオリン弾き」で一番好きだったのは、最終決戦のスケールと総力戦の凄さだった。・・・と思ってた。

でも、今回読み直してみると「あれ?」ってなってしまった。

確かに最終決戦の最初はとんでもないスケールと総力戦なんだけど、そのほとんどがケストラーの力の強さを見せるためのフリに使われてしまってて、結局最後の戦いにおいては、フルートとハーメル対ケストラーと言う実にこじんまりとした戦いになってた。

何かこの辺がかなり記憶と違うんだけど・・・こんな感じだったっけなぁ~?

【魔族化したハーメルのデザインがダサすぎる】

ケストラー戦で完全魔族化したハーメルのデザインが絶望的にダサい。ただ、これって渡辺先生のモンスターデザインがダメと言う話じゃない。

実際、他のモンスターのデザインはメッチャカッコいいし、あれだけ色んなモンスターが居ながら、ケストラーは角が生えた美形の人間にするなど、抜群のセンスだと思う。

それだけになぜ・・・

あのハーメルのデザインだけは、どう頑張っても擁護の仕様がない。

人間的なハーメルが完全に魔族化したと言う事を見せつつも、ハーメルだと認識できるようにと言う苦心の結果なんだろうと思うんだけど、それでもやっぱり擁護の仕様がない。

オル・ゴール編でフルートを突き殺した時の魔族化したハーメルはめっちゃカッコよかったのに・・・

と言った感じで、こんな感じで挙げてみたけど、まだまだ言いたい事はある。

そして、長くなりすぎたので続きは明日にしましょうかね。

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年4月30日 12:12 CAT :

-

-

新緑の読書感想文「THE FIRST SLAM DUNK」を見ての感想 6年ザクロ組 しもたろうに

と言う事でね、連続して映画の感想になってしまいました。

あい、すいません。

とは言え、こっちの話も書かずにはいられませんよ。

きっかけは先日の甘納豆先生とのラジオだったんだけど、それはそれとして前から見たかった映画だったんですよね。

正直「映画作る前に、バガボンド完結させろよ」と思う気持ちもなくはなかった。

いや結構あった。

でも、それを思いっきり謝罪したい。

この映画ねぇ・・・

メッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッチャ面白かった。

昨日の「岬の兄弟」みたいな云々言う必要はない。

単純にメッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッチャ面白かった。

イノタケ先生が、90年代のスラムダンクのアニメに対して結構な嫌悪感を持ってるのは有名な話なんだけど、多分それに対して「アニメでバスケの試合をやる時に、本当のバスケの試合みたいなスピード感では書けないし、それじゃあ面白くない」的な事を散々言われたんだろうね。

この「THE FIRST SLAM DUNK」では、バスケのシーンのほぼ全てがマジのバスケの試合くらいのスピード感で描かれてる。

例えば、山王戦冒頭の宮城と花道が奇襲を行うシーンとかも、まぢで普通の試合くらいのスピードでさっくり描かれてるんだよ。

そのスピード感に最初は「え?こんなあっさり描いてていいの?」と思ってしまった。

それはオレがアニメ的な演出での面白さに慣れてしまっているからなんだと言う事を後半思い知らされた感じ。

だってオレが人生で一番感動したプロレスの「三沢vs小橋」のGHCマッチで、声が枯れるほど叫んだ断崖絶壁からのタイガースープレックスだって、別にその瞬間がスローでゆっくり何度も行われた訳じゃあないし。

勝手に脳内でそのシーンがスロー再生されて、一瞬時が止まった事を感じて、気が付くと叫んでいた。

みたいな感じ。

その感覚をまさか映画で体験できるとは思わなかった。

映画としても面白い。

でも、この作品は「バスケの試合」として面白かったんだよ。

これはスポーツアニメと言う観点で見た時、まぢで革命的だったと思う。

「THE FIRST SLAM DUNK」。

凄すぎるよ。

声優変更も、CGアニメも、モーションキャプチャーも全部どうでも良い。

だってめっちゃ面白かったんだもん。

あれだけの批判的前評判を全部ぶっ飛ばして、とんでもない大ヒットをしたのも頷ける。

「面白さ」と言う一点を突き詰めた最強の力技で全てをねじ伏せた感じ。

「バスケットボールをそのままアニメにしたら面白くない?なにバカな事言ってんの?バスケの試合はリアルで感動できるんだよ!」と言うイノタケ先生の魂の叫びが聞こえてくるかのような感じ。

ただただ脱帽ですよ。

これはねぇ・・・「あぁだ」「こぉだ」と言えない。

面白いんだよ。

あと、今は亡きチバユウスケさん率いる「The Birthday」の「LOVE ROCKETS」ね。

最初のあのシーンのカッコよさはヤバイ。

終始鳥肌が止まらなかった。

この映画を前にすると、ほとんどの人が語彙力なくすと思う。

もうね。うぉおおおおおお!ってなって、おもしれぇえええええええええええ!!ってなって、鳥肌ぶつぶつになって、あぁあああああああ凄かったぁああああああってなって終わると思う。

そんな圧倒的力を持った映画でした。

いちいち細かい感想とか書かねぇよ。

取り合えず面白かったよ。それで良いだろ。

と言う映画でした。

あと、スラムダンクの原作が読みたくなりました。

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年4月29日 12:12 CAT :

-

-

新緑の読書感想文「岬の兄弟」を見ての感想 4年ザクロ組 しもたろうに~後編

前回までのあらすじ。

と言う事で、引き続き「岬の兄弟」の感想を書いていきしょうかね。

この物語は本当に重要なファクターだけに焦点を当てて作られている。

ぶっちゃけ、兄妹2人以外の登場人物なんて、友人の「はじめくん」と小人症の男くらいしかいない。

後は全員モブだ。

そしてこの「はじめくん」こそが監督が最も訴えたかった事なんだと感じてしまった。

「はじめくん」は、普通の生活を営んでいる中年のおっさんで、なぜか主人公の良夫と仲良くしているし、真理子にも優しい。

でもね、何もしてあげないんだよ。

お金も貸してあげないし、生活について手助けしてあげる訳でもない。

しかも自分の常識を良夫たちに押し付けてくる。

妹に売春させてる良夫を激しく非難し、「お前は足が悪いんじゃない!頭が悪いんだ!」と罵倒する。

この「はじめくん」の言動とセリフって、完全にオレを含めたこの映画を鑑賞している人の視点だと思うんだ。

この映画を胸糞だと思ってるお前だ。お前。

この兄妹2人の生活を一切改善させることもできないくせに、一生懸命生きている2人に対して自分たちに常識と倫理観だけを無理やり押し付けて非難してるお前だ。

罵倒された果てに良夫がほぼ初めてはじめくんに声を荒げたセリフ「オメエみてえなやつを、偽善者っていうんだよ!」。

これこそが監督が一番言いたかったセリフなんだろうね。

オレの心にもぶっ刺さりましたよ。

良夫と真理子と言う本当にド底辺の生活をしてる2人。

頭も悪いし、多分教養もないんだと思う。

1人はカタワで、1人はキチガイ。

そんな2人が懸命に寄り添って生きているんだよ。

2人なりに一生懸命考えぬいて出した生き方に対して、手前勝手な倫理観で「胸糞」とか言ってるお前みたいな奴を世間では「偽善者って言うんだよ」って事でしょうね。

その証拠と言ってはなんだけど、作中の2人生活描写はなぜか至る所で美しいし、クスッと笑える。

本当に食べるものが無くなってしまい、ティッシュを食べる真理子に対して良夫が「何食べてるんだ?」と聞いて真理子が「甘いよ」と言うと、良夫もティッシュを食べて「ホントだ」って。

クスッとするし、何かチョッと朗らかになってしまう。

変なフィルターをかけず、状況を鑑みなければ、悲壮感もなく幸せそうな2人にすら見えるんだよ。

どんどん追い込まれて行って遂に絶望した良夫に対して真理子が自分が何よりも大切にしている貯金箱を差し出すシーンなんて、思い出しただけでも涙が溢れてくる。

真理子は自閉症だけど、多分良夫がやってる事が本当は良くない事だってことくらいは分かってたはず。

それでも、自分たちのために心を殺して今の生活を作ってくれている良夫の事が大好きだったんだと思う。

これねぇ・・・オレがこのブログでも何度も書いてる「ものの哀れ」なんだよ。

オレが最も美しいと思う情景だったんだよ。

真理子が良夫の作ったチラシを高台から投げ捨てて遊ぶシーンとか、チラシは妹を売春させる内容だし、やってる事は本当最低だけどメッチャ美しかった。

読み解ける予知を残したラストシーンも良かった。

振り向いた時の知性的な真理子の顔から分かるのは、真理子はキチガイなんかじゃない。

確かに自分の気持ちを整理するのは苦手だったかもしれないけど、全部分かってる。

分かった上で、大好きなお兄ちゃんと一緒に今の生活を続けるようと決めたんだよ。

あの最後の電話は物凄く希望的観測で見ると、元の職場の人からで、良夫が元の職場に就職出来て真理子が体を売らなくてよくなるみたいな事かも知れない。

でも多分あの電話は、売春のお客さんからだったと思うんだよなぁ。

そして、結局良夫は許諾して、その人のところに真理子を行かせた気がする。

最期の真理子の顔はその意味をすべて理解した表情だ。

真理子の役者さんの演技が素晴らし過ぎる。

作中真理子が泣き叫んだのは、小人症の男の家から出てきた良夫に対してと貯金箱を壊された時だけだったことに気が付いただろうか。

真理子は見知らぬ男に体を売らされる時、絶対に泣き叫んだりしなかった。

真理子が泣き叫ぶのは大切なものが無くなる時だけなんだよ。

じゃあ、小人症の男の所から出てきた良夫の前で泣き叫んだ時、真理子は何が無くなると思ったのか。

そんなもの良夫に決まってる。

「おしごとするからいっしょにいて」と言いたくて泣き叫んだんだよ。

みたいなことを考えた上で、もう一度この映画を見直して、それでも「このお兄ちゃんはクソだな」とか「胸糞悪い映画だ」と言う感想が出る人とはきっとオレは相容れないと思う。

長くなってしまったけど、この映画は決して胸糞映画ではないよ。

人が生きると言う事について凄く考えさせられる素晴らしい映画だった。

「胸糞映画だから見たくない」と敬遠してた人にこそ見てもらいたい。

「子宮に沈める」とか「誰も知らない」とかとは全然違う何度もみたくなる素敵な映画だと思う。

この真理子の表情が本当に最高ですよ。

「まだこの生活を続ける事が出来る安堵」とか「お兄ちゃんの為にこれからも体を売っていこうと言う決意」とか色んな感情が交じり合ってるんだと思う。

ラストまでずっと良い映画だったなぁ。

まだまだ出るぞぉ!

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年4月28日 12:12 CAT :

-

-

新緑の読書感想文「岬の兄弟」を見ての感想 4年ザクロ組 しもたろうに~前編

Amazonプライムさんで、あと数日で配信停止になるリストの中に前から見たいと思ってた「岬の兄弟」があったので、「これは逃すわけにはいかない!」と言う事で視聴した。

世間一般の評価としては「胸糞映画」的なものが多い気もするので、前からすごく気になってたんだよね。

まぁ、ざっくりあらすじを書くと「片足が不自由なお兄ちゃんが自閉症の妹に売春させる物語」なので、それだけ聞くと便所のネズミもゲロ吐くぐらいどす黒い胸糞映画っぽいよね。

実にオレ好みじゃあないか。

と言う訳で、早速視聴。

・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

いつも思うんだけど、オレの思う胸糞悪いと世間一般で言われる胸糞悪いって物凄く剥離してないか?

この映画のどの部分に胸糞悪い要素があったんだろう。

むしろチョッと感動と言うか、涙腺に来る感じの素敵な映画だったんですけど・・・

と言う事で、チョッとだけ久々に映画の感想でも書いてみましょうかね。

一応、ネタバレするので気にする方はここでさようなら。

・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

まず、この映画。映画としての演出とかがすげぇ上手かったと思うんだよね。

当たり前だけど、兄妹2人の視点で物語が進んでいくんだけど、唐突に全然関係ない人の視点での映像を入れてきたりとにかく飽きさせないような工夫がなされている。

そして、ただの陰鬱な映画になってしまわないように要所要所で敢えてキレイな映像美をだしたり、くすっと笑えるシーンを入れてきたりするので、視聴後に謎の爽快感みたいなものがある。

あと、邦画によくあるチョッと分かりにくい感じも全くない。

冒頭からちゃんとこの映画における重要人物全員の境遇とキャラ設定などを紹介してくれるし、その後の展開もしっかり説明してくれてて、物凄く分かり易い。

そのくせ「説明くさい感じ」が全くないから、視聴10分くらいですんなり世界観に没頭できる。

そう言う意味では面白いと言うよりは、凄い映画と言った感じ。

この監督の人、相当演出が上手いと思うんだ。

と思ったら、前に見てめっちゃ面白かった「さがす」の監督さんだった。

あの映画も面白かったもんなぁ。とチョッと納得。

で、内容についてなんだけど、これはまぁ前述の通り「片足が不自由なお兄ちゃんが自閉症の妹に売春させる物語」なんですよ。

これだけ聞くとどんだけ胸糞悪いんだと言う話なんだけど、映画を見ていくとそれが全然胸糞でもなんでもなくなってくる。

ではその辺りについて書いていきましょうかね。

・・・と、思ったけど、すでに1000文字を超えてしまったので、内容についての感想は明日の記事で。

先日ハンターハンターでやっちまったばっかりなので気が引けるけど、水増しします。

と言う事で・・・

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年4月25日 12:12 CAT :

-

-

引き続きハンターハンターを読み解いてみたい令和7年度~後編

前回までのあらすじ!

と言う事で、素直にこれまでに出された内容を並べて、多分起こるであろう確定イベントを並べてみました。

ただ、そんな素直に並べてしまって良いのだろうかと言う懸念があったりする。

その中の一つを後編として書いておきます。

それは、あまりにもツェリードニヒがビヨンドの息子だと分かり易く描いている点。

第1王妃ウンマの子どもは「ベンジャミン」と「ツェリードニヒ」だったけど、あとから実は「ハルケンブルグ」がウンマの子どもだったことが示された。

単行本のキャラ紹介(↓)

で、第一王妃ウンマ(↓)

「ベンジャミン」と「ハルケンブルグ」は鼻の形が「ウンマ」と待ったく同じですやん。

それに対して「ツェリードニヒ」だけは鼻の形が「ウンマ」と全然違う。

兄弟で顔が似ていると言う点で行くのなら「ベンジャミン」と「ハルケンブルグ」は確実に兄弟だけど、「ツェリードニヒ」はホントに兄弟?ってなる。

って言うか、見れば見るほど若い頃のネテロによく似ている。

若い頃のネテロ。

ツェリードニヒ。

こんな分かり易い事をする場合、ミスリードの可能性も十分あるんじゃないか。いや、あるに決まってる。

つまり、まだ詳細が出ていないで生きている王子の中にビヨンドの息子がいる可能性があるのでは・・・みたいな話ですよ。

それで行くとまだ守護霊の詳細が分かってないのは、第5王子ツベッパと第14王子ワブルくらいしかいない。

ただ、ワブルは年齢的にビヨンドの息子の可能性は低いよなぁ。

それだったら、オイト王妃がビヨンドの娘だったと言う方が可能性は高いと思う。

401話でビヨンドがカンザイに会いたいと言ってた人物が実はクラピカで、ビヨンドが「オイト王妃はオレの娘だ」とクラピカに告白するみたいな展開もあり得るかも知れない。

あとは、意味ありげに要所要所で描写が出て来つつも全く展開に絡んでこない「ルズールス」なんかも怪しいと言えば怪しい。

特にカチョウからの手紙を受け取った時の「ルズールス」の反応とか、ビヨンドがやりそうな反応だと言われるとそうとしか思えない。

しかも、ルズールスがケツモチしているのは、裏の目的をまだ隠しているっぽい上に、モレナと繋がってる可能性が濃厚なシャ=ア一家。

もしかしたら、ツェリードニヒを消そうとして今の偽モレナを使って旧エイ=イ一家を滅ぼした張本人が「ルズールス」だったと言う可能性すら出てくるよね。

みたいなところまでは読めるので、更に斜め上の展開をご用意しました。

と言う事すら全然あり得るハンターハンターですので、結局のところ一読者如きが答えにたどり着くのは無理なんだと思う。

でも、こうやって悶々と妄想できると言うだけでも、やっぱり面白い漫画なんですよ。

何か、Xの方では420話までは人物のペン入れ終わってるとか昨年末に投稿されてたはずなので、今年もどこかでの連載再開を心待ちにしております。

3日もかけて、特に何の答えもない妄想を繰り広げてしまった・・・・

ただ、後悔はない。

取り合えず、スラムダンクの映画見ます。

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年4月24日 12:12 CAT :

-

-

引き続きハンターハンターを読み解いてみたい令和7年度~中編

前回までのあらすじ!

と言う事で、昨日の記事を踏まえて410話まで読んで、多分今後の展開で確定したことを上げてみようか。

どう考えても、ツェリードニヒはビヨンドの子どもだろうから生き残り確定で、ベンジャミンは410話を見る限り脱落確定。

ベンジャミンが特殊戒厳令を出したことが契機で船内の一般人が一気に暴動モードになとかもあり得るかも。

再開411話でそれが起こるとしたら相当インパクトがあるしなぁ。

そもそも410話時点のベンジャミンが本当にベンジャミンではない可能性もあるよね。

バルサミコの中にあったハルケンブルグの意識がうつってきたとしてもおかしくない。

ベンジャミンが時間が無いと言ってたのは、細菌兵器に感染しているからっぽい。(ボダバイが「顔色が悪いな」とベンジャミンに尋ねるシーンもあったし。)

ハルケンブルグの死でベンジャミンのバルサミコへの疑いが晴れ、バルサミコが戻ってくる

⇒バルサミコ(中身はハルケンブルグ)がベンジャミンに細菌兵器を感染させる

⇒ベンジャミンがバルサミコを殺害する

⇒バルサミコの中のハルケンブルグがベンジャミンの中に入り込み特殊戒厳令を出すみたいな動きがあったのだろうか?

この辺りは次の連載再開を待つしかない。

あと、モレナがボールセンを仲間にした事で、この後、ツェリードニヒ陣営とエイ=イ一家が戦う事はほぼ確定だろう。

リンチをボノレノフが殺害した事で、ヒンリギ、と言うかシュウ=ウ一家が旅団を敵を見なす事もほぼ確定。

そしてシャ=ア一家にはまだ裏の目的があるっぽい描写がされている。

若頭オウがモレナと繋がっている事を匂わせているし、旅団に対して「ジョーカー」なるものを出す事もにおわせている。

単純に考えると「ジョーカー = ヒソカ」かも知れないけど、そんな安易な事はしないような気もする。

シュウ=ウ一家、シャ=ア一家と旅団の抗争も確定している。

下手したら、旅団はクロロだけが生き残るくらいの壊滅的なダメージを受けるんじゃないだろうか。

カキンの3種の神器もおそらく暗黒大陸由来のものな感じも出てきたし。

昨年9月くらいに「ハンターハンター」連載再開を記念して考察した内容も併せて考えてみると、もうそれはそれはワクワクが止まらないですよ。

暗黒大陸上陸後になるのか、その前になるのか分からないけど、きっと壊滅状態の旅団(もしくはクロロのみ)とクラピカの共闘はあると思いたい。

ツェリードニヒはこれだけ詳細な能力が出てきたので、多分王位継承編のあとにゴン、ジンたちと戦う展開もあるんじゃないかと思ってるんだよね。

ツェリ、ビヨンドと、ジン、ゴン(もしかしたらドンも?)の親子対決とかになると激熱レベルがヤバい事になるよね。

あと、先日メチャクチャ面白い考察を見かけた。

今、V5によって隔離されているゾバエ病のハンターが実は本当のビヨンドであり、今のビヨンドは暗黒大陸出身の厄災であるというもの。

だとすれば、カキンに送り込まれたビヨンドの子どもたちも軒並み暗黒大陸由来の存在になる。

ビヨンドと息子ツェリードニヒが、暗黒大陸由来の親子。つまり「コルド大王」と「フリーザ」だとしたら・・・

上記の昨年9月の考察で、オレは「ゴン」は暗黒大陸出身だと思ってるって書いたけど、ジンとゴンも暗黒大陸出身だったのであれば、結局はサイヤ人だった悟空と悟飯の親子と、コルド大王とフリーザの戦いと言う事になって、何だかキレイにまとまる気がしないでもない。

さて長くなってきたので、この辺りで終わりにしようか・・・

「・・・と、普通に読んでる読者なら想定するだろうな。」とか言いながら、この後全然違う展開を持ってくるかもしれない冨樫先生のエンターテイナーっぷりについて、明日の記事でもう少しだけ触れておこうと思う。

あと少しだけ続くんじゃ。

次回を待て!

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年4月23日 12:12 CAT :

-

-

引き続きハンターハンターを読み解いてみたい令和7年度~前編

先日、不意にハンターハンターの王位継承編を読み始めた。

そしたら、まぁ面白くて面白くて読む手が止まらねぇんですよ。

蟻編と比べられて、あんまりおもしろくないんじゃないか的な話がチラホラ聞こえてるけど、全然そんな事ないよ。

むしろスケールが物凄くでかすぎて、ここから先の話が楽しみでしょうがなくなる。

ただ、話が複雑すぎる。

何度も何度も読み直して、理解していく必要があるので、もうこんなもの完全に少年漫画じゃねえわな。

ジャンプでの最新連載分まで全部読み直したけど、正直昨年末にあったジャンプの連載分を追ってる途中では「何で10話しかないのに、モレナとボークセンの交渉ゲームに4話も使ってんだよ」とか思ってた。

今回読み直してて、あの意味も何となく分かったよ。

結構前振りとして、モレナがボークセンを仲間にしたかったと言う描写があったし、あれはボークセンの勧誘と同時にモレナの過去、目的などを読者に説明するという意味があったんだね。

読めば読むほど無駄な展開とか一切ないのが分かってしまった。

この先どんな展開になっていくのか全く読めないけど、まぁ起こるべくして起こるイベントとしては、5~3階層の一般客20万人の大暴動は起こるような気がする。

そしてブラックホエール号は限界境界線に行きつくまでか、行きついた段階で沈没するんだろうね。

その後、行方不明になったレオリオとクラピカ達を探すため、パリストンやジンと一緒にゴンが暗黒大陸を目指す。みたいな展開があるんだと思う。

以前、岡田斗司夫って言う変な人が「ハンターハンターは悟飯視点で見るドラゴンボールだ」的な発言をしていた。

「蟻編はピッコロ編、もしくはベジータ編であり、暗黒大陸編はドラゴンボールで言うナメック星編」だとも言ってた。・・・気がする。

だとすれば、先にナメック星に行った奴らを助けるために主人公がナメック星に行くと言う展開になるのは何となく分かるよね。

問題なのは、それにこの王位継承がどう関係してくるかと言う点。

と言う所で、長くなってしまったので、一旦切りましょうかね。

ここまで読んでみた感じで、今後の展開で確定的なことなどを含めて、明日以降の記事で書いていきますか。

はい。

水増しですよ。

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年1月21日 11:11 CAT :

-

-

新春の読書感想文 第2弾 「極悪女王」を見ての感想 2年ザクロ組 しもたろうに

2日続けて映画とかの感想書くなんていよいよネタに尽きてきやがったな感が強いけれども、こればっかりはしょうがない。

書かずにいられない訳ですよ。

と言う事、今日はこちらを見ました。

「極悪女王」。

女子プロレスってほとんど見たことがない。

プロレスオタレベルでハマりまくってた頃、深夜にやってるのを少し見たことがある程度。

何か、豊田真奈美って選手と井上京子、伊藤薫と言う選手が、ラスカチョみたいな名前のグループと抗争してたみたいな感じのストーリーだったような気がする。

その時に、WWEもびっくりなくらいのあまりにも過激な試合内容に「コレは・・・チョッと合わないかも」と思った記憶はある。

記憶がクソ曖昧。超うろ覚えなので名前とか色々間違ってたらごめんなさい。

ただ何か、金網デスマッチで金網のトップ(ラダートップだったかも)からフットスタンプしてて「内臓破裂しますやん!」って衝撃を受けたのは記憶にある。

まぁそんなもんですよ。

当時オレは三沢が大好きで、NOAHにぞっこんになりつつ、全日、新日プロレスの地方興行に胸を躍らせてた。

そんな感じなので女子プロレスの話か・・・と話題になってるのは知りつつ、何となく敬遠してた。

これが「三沢光晴物語」だったら、イの一番に見ただろうけども。

と言う前提をまず謝っておきたい。

ホント女子プロレスを下に見てたとかそう言う事じゃないんだ。

ただ三沢光晴と言う人が好きすぎて好きすぎてどうしようもなかっただけなんだ。

女子プロレスを敬遠してしまっていて本当に申し訳ありませんでした。

と、声高に叫びたいくらいこの「極悪女王」はクッソ面白かった。

ドラマだと言う事を忘れてしまうくらい試合がリアルで面白いし、興奮が止まらない。

選手の体が細すぎるみたいな事を言う人はいるかも知れないけど、それはそれで良いじゃないか。

ちゃんとプロレス然した見せ方してくれていたんだから。

んで、覚醒した後のゆりあんの演技よ。

マジでダンプ松本かと思った。

オレは世代的にはブル中野とアジャ世代で、メディアでよく目にしていたヒールはこのご両名だった気がするんだけど、ダンプ松本ってこの人たちの元祖なんだね。それすらも良く知らなかった。

もうね・・・コレは・・・何と言うか・・・

はっきり言うと、どうこう語るもんじゃねえよ。

プロレスってのはな、体の芯からかぁあああッと熱くなって、知らん間に大声で応援して涙するもんなんだよ。

そしてそれを、ドラマで物凄く上手く表現していた。

昭和のプロレス興行とか、会社の感じとかもスゴイリアルに描かれていた。

多分もっとメチャクチャだったんだとは思うけど、エンターテイメント作品としては相当限界まで描いてくれていると思う。

ファンの間でタブーとされている「ブック破り」みたいなワードが普通に作中で出てくるし。

大好きな漫画「アグネス仮面」ってやつでもかなりリアルなプロレス界が描かれていたけど、それに匹敵するレベル。

しかも、こんな無茶苦茶漫画みたいなストーリーがある訳ねえよ。と思って調べてみたら、ほぼ全て実話でやんの。

ラストの引退試合で、ダンプが「お前とは敵だけじゃ終われねえんだよ!」と叫んでヒールを捨ててかつての朋友長与千種とタッグで試合するとか、流石に泣かせるために作ったフィクションだろと思ったよ。

でも、YOUTUBEでその引退試合見つけた。

全女公式が出してる動画さんで。

セリフまで含めて全部ホント。

「55年組にしか見せられないプロレス見せてやる」も本当に言ってた。

こればっかりは制作陣の皆さんに申し訳ないけど、どうしたって本物の方が感動がでかいので、この試合を見るなら「極悪女王」視聴後に見た方が良いと思う。

やっぱり本物はすげぇよ。

実際にこの当時、全女を追ってたファンは全員号泣しただろうね。

この時の会場のボルテージが限界を遥かに超えていたのは想像に難くない。

その辺の事知らないオレでもウルウルしてしまったもん。

この現場にオレも居たかった・・・

ダンプ松本。最高のプロレスラーじゃねえか。まぢで。

そりゃあ映像作品として言いたい事もたくさんあるよ。

家がドリフのコントみたいに壊れるシーンでそれはないでしょって思ったとか、構成が6話で髪切りデスマッチ以降をあと1話使ってほしかったとかさ・・・

でもそんなもの全部しゃらくせぇ。

何冷静に論評してんだ。てめぇがプロレスの何を知ってんだボケ。って話ですよ。

プロレスってのはもっと「ああああああああああ!!」ってなって「うおおおおおおおおおおお!!」ってなって終わった後、呆然と空中を見ながら泣くもんなんだよ。

そんな事も含めてホントにプロレスだった。

この歳になってもまだ心を燃え上がらせてくれるプロレスって素晴らしいよね。

いやしかし、オレが女子プロレス見て「コレは見るのキツイな」と思った超過激路線の元凶も、このダンプ松本だったとは・・・

女子プロレスのストーリーにもメッチャ興味が湧いてきた。

ヒールが本当に悪役じゃない事も分かってるつもりだし、キャラだと言う事を理解してる。

それでもあまりにも危ない技かけているのはもう見たくない。

以前は、三沢が小橋に対してエプロンから投げっぱなしのタイガースープレックスした時とか立ち上がって声が枯れるほど歓声挙げてた。

三沢がタイガードライバー91やタイガースープレックス85を封印したことに対しても「封印解けよ」と思ってた。

でも、そんなファンの要望のせいで危険な技が乱発されるようになり、実際に三沢だけじゃなく、高山も大谷も体を壊してしまった。

ファンが悪いと一概には言えないけれども、三沢の事故についてオレにも少なからず責任があると思ってる。

オレは人の死に様を見たい訳じゃない。

そして、誰よりも受け身の上手かった三沢が試合中の事故で亡くなった事をきっかけにプロレスを見るのが辛くなってしまった。

小橋が三沢に断崖バーニングハンマーを仕掛けた時にオレが最高に興奮したからだ。みたいな良く分からない自己嫌悪にも陥った。

何かその辺りの事を思い出しつつ、ダンプ松本が過激路線に拍車をかけて行く展開に対してチョッと複雑な思いを持ったことも事実。

だからこそ引退試合の後のエキシビジョンで、長与千種とタッグを組みベビーのような試合をしたダンプ松本の心情に対してホントに涙が溢れてしまったんだよ。

ドラマでは数時間だけど、現実では年単位の時間が経ってる。

その間誹謗中傷に耐えながら、ファンの期待に応えるためヒールを演じ続けたダンプ松本のプロ魂。

素晴らしいの一言しかない。

この物語を見て「あーだ」「こーだ」と文句付ける奴は「正気か!?」と思ってしまう。

とは言え、オレも「三沢光晴物語」があってそれを見たら、「川田こんなんじゃねえよ」とか「秋山の扱い酷くね?」とか「田上舐めんなよ」とかモノ申したくなるかもしれないしなぁ~

いや今度は是非「栄光の箱舟 三沢光晴」を!!

・・・気が付けば物凄く長々と書いてしまっていた・・・

いつもみたいに3日くらいに分けてやろうかなと思ったんだけど、この思いは細切れにしたくないので、今日のところは久々にクッソ長文のままにしておくよ。

語るもんじゃねえと言いながらメチャクチャ長々語ってしまった。

しかしまぁ、何と言うか、2日続けてこんな心揺さぶられるものを見れるとは、人生まだまだ豊かになりますぜぃ。

最期に関係ないけど、何となく未だに聴くだけでウルウルしてしまう「スパルタンX」での三沢の入場シーンを置いておこう。

三沢小橋のGHC戦。オレが現役で見てた中で最高の試合だった奴。

小橋の物語と三沢の物語、そしてそれが交わった瞬間。

どちらの選手も好きすぎて泣き叫びながら観戦したんだ。

その物語は「極悪女王」と比べて引けを取らない。

何だったら、リアルタイムで追ってた分こっちの方が万感の思いが強い。

ごめん。結局、オレは三沢が好きかも知れない。

こればっかりはホモと言われても良い。

実際、男として惚れているんだよ。

何か横道にそれてしまったけど、このドラマはホントに最高。

そして、ダンプ松本は最高のプロレスラーだ。

それは間違いない。

未視聴の人は絶対見た方が良い。

見ないと人生を損するよ。きっと。

- この記事を見てみる ⇒

- 2025年1月20日 11:11 CAT :

-

-

新春の読書感想文「ルックバック」を見ての感想 12年ザクロ組 しもたろうに

今更ながら、「ルックバック」を見た。

漫画の方は、ジャンプラで発表された時に読んで「なんじゃ、この心揺さぶらる感じは!」とホント感激した。

ただ、映画化すると聞いた時、「いや、あの漫画はあれで完成してるんだから、もうこれ以上こねくり回す必要ねえよ」と思ったもんですよ。

原作が素晴らしい場合、映画へのハードルってどうしても上がってしまう。

なので、期待しないで見ると言う姿勢で見るように心がけている。

そんな感じで、いざ鑑賞。

うん。

これはですな。

一言で言うと・・・凄いね。

想像の遥か斜め上をかなり鋭角に行く勢いで良かったよ。

何が良かったって、まず制作した人達の原作リスペクトがえげつない。

多分「これ以上こねくり回さなくても完成してる」と思ってたんだろう。

良い意味で原作のまんま。

それに、アニメーションならではの補足をしてくれているだけ。

予算の都合もあったのかもしれないけど、1時間程度のショートムービーだったのも良かった。

これ2時間尺の映画にしてしまうと、それこそこねくり回す必要も出てきたろうけど、短かった事もあってスピード感までほぼ原作のまんま。

それでいて漫画ではできなかったアニメーションならではのカメラワークと演出を原作のイメージを破壊しないように絶妙に入れてくる。

漫画を読んだ読者が脳内で保管するであろうイメージをアニメーションで表現する感じ。

音楽も然り。

だから、全てにおいて全く違和感がない。

漫画原作のアニメでここまで違和感がなかったものなんてオレの記憶にはないと思う。

作品としては、ほぼ完璧。

「この世界の片隅に」以来の感動だったと思う。

映画として素晴らしい・・・

素晴らしいんだけど、それとは別のベクトルでも個人的な感想として終始涙が止まらなかった。

これねぇ・・・ダメですよ。ホントに。

ズルいよ。

こんなん冷静な感情で見られる訳ないって。

創作活動してる人なら全ての人に当てはまる。と言えるかどうかは分からない。

でも、オレ個人で言えば、要所要所で自分のこれまでとダブってしょうがない。

「オトナ帝国の野望」と言う映画の中で、有名なひろしの回想シーンを見て、子どもを連れてきていたお父さん方のすすり泣きが映画館中に響いていたと言うのと同じ感じ。

まぁオレもあのシーンはいつ見ても号泣するんだけどね。

あれに近いかも知れない。

オレが人生で初めて作品を認めてもらえたのって、「付喪神」って演劇台本を当時の演劇部部長さんに「凄く良かった」と言ってもらえた時だと思う。

あの時オレは照れ隠しでぶっきらぼうに「そうですか。今回は没にならなくてよかった」みたいなことを言ったけど帰りにはスキップしながら帰った。

その感じが、まんま藤野さんが京本さんに「ファンです」って言われた後スキップするシーンだったんだ。

この監督はオレの心情を知ってんのか?と思うくらいあんな感じだった。

ここであの当時を思い出して、もうおっちゃん号泣ですよ。

その後も至る所で「あああああああああ!」ってなる場面が頻出した結果、ずっと涙腺崩壊しっぱなし。

とは言え、結局、身内に褒められはするけどそれ以上の何かになる事無かったオレの人生を重ねた場合「ifストーリー」なんだよね。

だから泣いてたのは前半が多かったな。

それでも、全部見終わった後「はぁ~」ってなって改めて涙が止まらなくなった。

他の人の人生がどうなのか知らないので、創作活動をする全ての人が経験するものなのかどうかは分からない。

ただ、少なくともオレにとっては、自分の人生を絵取り直して、何か良く分からんけど泣いてしまった。

そんな映画でした。

「救いがない」とか、「結局何だったんだ?」とか、「クリエイターのエゴでしかない」とかそんな感想を持つ人もいるかも知れない。

でもそんな奴は放っておけばいいんだ。

そんな奴には一生理解できない感情と言うものがあると思う。

今でもね、時々思い出すんだよ。

夜遅くまで残ってみんなで演劇を作ってた事。

ブーって言う変態と2人で部屋にこもって徹夜で漫画を描いてた事。

スタジオにこもってバンドメンバーと曲作りをしていた事。

練習する場所が無くなって深夜の公園で演劇の練習してた事。

などなど・・・

あの頃のキラキラと輝いているものがね。

当時一緒に何かを作っていた奴はみんなやめてどこかへ行ってしまった。

オレは今でも机に向かって一人で漫画や小説を書き続けている。

オレだけがどこかへ行けなかったのか。

オレだけが残ることが出来たのか。

どっちが正解だったのか。

この辺りの事は全く分からない。

でも、今が最悪なのかと問われればそんなはずが無いと言う事は断言できる。

ただ、あの頃が時々キラキラと思い出されると言うそれだけの話ですよ。

「ルックバック」を見た時、その辺りの何となく心の奥に閉じ込めたままユラユラとくすぶっていた感情が溢れ出てきたんだと思う。

素晴らしい映画を見ることが出来たので、創作意欲がメリメリ出てきている。

さぁ、漫画を描くぞおおおお!

- この記事を見てみる ⇒

- 2024年11月21日 11:11 CAT :

-

-

晩秋の読書感想文「君たちはどう生きるか」を見ての感想 1年ザクロ組 しもたろうに~後編

前回までのあらすじ。

と言う事で、引き続き「君たちはどう生きるか」についての感想を描いて行きますよぉ。

今日で、終わらせます。

長くなってしまったな。クソ。

まぁ、それだけこの作品は深く見ていける傑作だと言う事にしておこう。

え~と・・・なんだっけな。

この映画が難解で良く分からない話と思われてしまう理由は何なのか。と言う話だったな。

それについては、2つ挙げられると思ってる。

ひとつは令和と言う時代。

作中に「隕石が降ってきてその隕石を塔で囲んだ」と言う設定が出てくるけど、あれ多分原発批判だよね。

宮崎監督の原発嫌いは一部地域では有名で、実際、監督の作品では至る所でそれを匂わせる描写を出してくる。

「on your mark」に至っては、露骨に放射能マークをだしたり、「ここから先はヤバイぞ」って警告を書いたりしてた。

「on your mark」発表時、問題にならなかったのは、日本人のほとんどが「放射能マーク」の存在自体あんまり知らなかっただろうからだし、SNSが無かったからもし気付いた人がいたとしても今ほど爆発的に広がらなかったと言う背景があると思う。

今の時代、ASKAの新曲のPVを宮崎監督がやる事になったとして、果たして同じような内容で発表することが出来たかと言う話。

多分、露骨にそう言う描写が出来なくなってしまって、情報を暗喩的に出して「分かる人は分かってくれ~」ってやるしかなくなるだろうて。

コンプライアンスでガチガチに固められ、SNSでの暴発に怯えながら、ひっそりと表現を垂れ流さなければいけない。

それが令和と言う時代。

逆に、「君たちはどう生きるか」の発表時期が1990年代なら、多分、隕石の横に放射能マークの看板を立てて、もっと分かりやすくチェルノブイリを彷彿とさせるようなコンクリートの石棺を書いてたんだと思う。

それこそ「on your mark」でやったような分かりやすい奴。

「風立ちぬ」公開時、菜穂子の横で二郎がタバコ吸ってる描写をした事が大問題になり炎上したのは記憶に新しいはず。

手塚治虫の漫画も再版されるたびに、巻末の但し書きの表記が増えたり変わったりしてるし。

ホントアホみたいな正義警察がうようよ沸いてる時代なんだよ。

うんざりする。

いい加減、作品と現実世界の区別くらい付けられないものかな。まぢで。

もうひとつは今作について、宮崎監督が作画にほぼ口出しをしてないと言う点。

この映画で一番ビックリするのは、「これ、宮崎作品なのか?」と言う事だと思う。

ジブリ作品なのは間違いない。

でも、宮崎作品っぽくないんだよ。

その原因が宮崎監督が絵コンテのみに注力していると言う事らしい。

如何に宮崎監督の作画における動きが神がかっていたかと言う事をまざまざと感じさせられたよね。

「カリオストロの城」を見て、ストーリーをしっかり理解できているのか、冷静になって考えると多分ほとんどの人が出来てないような気がする。

「ハウルの動く城」を見て、ストーリーとその裏のプロットをしっかり理解できてる人も少ないようが気がする。

それでも面白いのは、場面場面が面白いからなんだよ。

全体のストーリーなんてふんわり理解しておけば、それ以外の場面が面白いから満足できる。

でも今回は、いつも通り全体のストーリーはふんわりしてるけど、場面場面がイマイチ面白くないから「あれ?」ってなるんだと思う。

宮崎駿を言う天才の発想する目くるめく世界観は、今作でも物凄い勢いで展開されるのに、それに対していちいち引っ掛かって入り込めないのは、その演出力による部分が大きい。

よく「ハンターハンター」の話で、「もう冨樫はネーム書いて、作画は別の人に」と言う話題が出る。

そりゃ冨樫先生より絵が上手い人は沢山いると思うけど、でも、多分それをやると「ハンターハンター」は面白くなくなると思う。

それと同じ感じと言えば、分かってくれるだろうか。

まぁ、長くなってしまったので、そろそろ締めようと思うけど、結局この話自体が面白かったかどうかと言う事を考えると、「オレは」面白かったよ。と言うしかない。

でもそれはあくまでもオレは面白かったと言うだけで、じゃあ100人中100人が面白いと言わなければいけない理由もないし、面白くない人は面白くなかったで良いじゃないか。

映画だけじゃなくて、漫画でも小説でもドラマでもなんでも、そんなもんですよ。

ついでに、そんな難解な話でもなかったと思う。

何だったら「千と千尋の神隠し」の方が難解だったような気がする。

でも、「千と千尋の神隠し」以上にこの物語が難解だと言われるのは、表現方法の制限と作画的演出の方にあると思う。

そんな感じでございます。

あと最後に一つだけ言いたいのは、考察自体に対して何かを言うつもりはないんだよ。

考察してるヤツを下げるつもりも毛頭ない。

オレだって、チョッと前になぜか「ホムンクルス」って漫画を取り上げて延々5日に渡って考察を繰り広げたりしたし。

楽しみは人それぞれ。

映画を深掘りして考察するのも楽しみ方の一つですよ。

ただ、それをするのは高畑監督の作品の方が向いてるんじゃないかなとか思ったりもしているけど、それも人それぞれ。

イヤ、しかし・・・ホント長くなったな。

3日に渡って、ご清聴(?)ありがとうございました。

いやぁ~映画って本当に良いものですね。

さよなら。さよなら。さよなら。

って、今の人は淀川さん知らねえよな。

水野晴郎も・・・

- この記事を見てみる ⇒

- 2024年11月20日 11:11 CAT :

-

-

晩秋の読書感想文「君たちはどう生きるか」を見ての感想 1年ザクロ組 しもたろうに~中編

前回までのあらすじ。

と言う事で、引き続き「君たちはどう生きるか」についての感想を描いて行きますよぉ。

この物語自体が何なのかと言う話については、前編の方で書いておりますので、まぁそっちをご参照くださいな。

とは言え、「徹底考察」とかするものではないと言ってしまった以上、果たして何を書こうか。

うむむむむ・・・

・・・どうしようかな。

この物語を本当に心底楽しむためには、きっと、色んな予備知識が必要なのかもしれないと言う話にしようか。

大原則として、本作には、原作と言える2つの物語があるのはご存じだろうか。

それはエンドロールでもきっちり明記されている「君たちはどう生きるか」と「失われたものたちの本」の2つ。

特に「失われたものたちの本」については、物語全編に至って、似通っているを通り越して、オマージュでは説明できない位そのまんま。

「あしたのジョー」と「マキバオー」ぐらいそのまんま。

「失われたものたちの本」のフォーマットをお借りしてると言う表現の方が正確なのか?その辺は良く分かんないや。

あと多分、江戸川乱歩の「幽霊塔」の影響もあるような気がする。

その他にも、何か色んな作品から影響を受けているらしい。

この辺りの事、細かい事はあんまり分からない。

と言うか、そもそもオレは「君たちはどう生きるか」も「失われたものたちの本」も読んでない。

これから読むかどうかも分からない。

何か、映画を理解するために本を読むってどうなのよって話ですよ。

「読んでた本がたまたま影響してた」なら分かる。

あと、映画を見て物凄く興味をひかれたから下敷きになったであろう本を読むと言うのも分かる。

でも、映画を理解するためには本を読まなければいけないと言うのはどうなんだろう。

そこまでして映画って理解しないといけないものなんでしょうかね?

だから何だと言う話なんだよ。

そんな事言うなら、「ラピュタ」だって「ガリヴァー旅行記」を下敷きにした上で、「ジュール・ヴェルヌ」の世界観に影響されていて、「未来少年コナン」のセルフオマージュをしているじゃないか。

ケフカなんか、どう考えても美形になったレプカにしか見えないし、ゴリアテだってギガントが元ネタでしょ。

インダストリアを空に浮かべたのがラピュタで、ゴンドアの谷は海ではなく山に囲まれたハイハーバーだ。

みたいな話になる。

でも、「ラピュタ」を語る上で「ジュール・ヴェルヌ」の書籍を読み倒して、「ガリヴァー旅行記」を細部まで理解した上で、「未来少年コナン」を全話視聴しておく必要があるとか言われた事ない。

それは何故か。

単純に物語自体が面白いからだと思ってる。

面白ければ、いちいち「このシーンでジュール・ヴェルヌの影響がみられる」みたいな事を話す必要がないんだよ。

逆に言えば、きっと「君たちはどう生きるか」を見て「このシーンでは江戸川乱歩の影響がみられる」とか言ってるやつは物語自体が面白くなかったのかもしれない。

じゃあ見なけりゃいいのに、「世界のハヤオ・ミヤザキの新作だから面白くないはずが無い。」とかそんな感じの強迫観念みたいな思い込みがあって、「面白く感じられなかったのは、きっとオレの理解力が足りていないんだ。知識が不足しているんだ!そう言えば、このシーンでは、ルイス・キャロルの影響がみられるぞ。不思議の国のアリスを読んだ上で、もう一度映画を見て徹底考察してやろう!」みたいな事になるんだろうて。

一体いつから映画を見ると言う行為がそんな高尚なものになってしまったのやら。

別に「あぁ~面白かった~」で良いじゃないか。

そもそも、この映画について他の宮崎作品と比べて物語的に難解だったとか、面白くなかったと言う事はなかったと思う。

色んな所から影響を受けていてもっと難解な物語もあるし、冷静に考えてしまうと全然面白くなかった物語もあったよ。

でも、現実として「君たちはどう生きるか」は難解で良く分からない話だ。と、こんな事になっている。

もちろんこれには理由が多分あるはず。

それは一体何なのか。

何となくだけど2つあるような気がするんだよね。

・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

思ったよりクソ長くなってしまったので、その話は明日にします。

引き続き、あからさまな水増しをいう奴です。

ふははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは!!

次回を待て!

- この記事を見てみる ⇒

- 2024年11月19日 11:11 CAT :

-

-

晩秋の読書感想文「君たちはどう生きるか」を見ての感想 1年ザクロ組 しもたろうに~前編

7月に購入したまま積みDVDになってた「君たちはどう生きるか」のDVDをやっと見た。

こちらの初回限定版を買いましたよ。何となく。

見たくなかった訳じゃないんだけど、ながら見じゃなくてちゃんと見た方が良いかなと思ったら、全然見る暇がなくて、結局、お仕事しながらのながら見をしてしまったと言う体たらく。

その部分については、非常に反省しております。

ちなみに、映画館で見てきてすぐに書いた感想がこちら⇒「「君たちはどう生きるか」を見てきた」

あれから1年と3か月。

良く分からんけど、満を持して感想を書きますよぉ!!

・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

みたいな話でもないけど、一応ネタバレを含むので、未視聴の方はご配慮されたし。

さてさて。

この物語については至る所に「徹底考察」と言う記事がある。

何じゃそりゃ?と思ったりはするんだけど、難解なお話だと思う人が多かったと言う事なんだろう。

こんなもの、この前にNHKでやってた「プロフェッショナル~仕事の流儀」を見たら、1秒で理解できると思うんだけど、あの番組意外と見られていないんだろうか?

ちなみに、今回買ったDVDボックスにあの番組のDVDもついておりました。

要はあれだ。

ジブリと言う変な事が良く起こる古い屋敷の中で、唯一の真人間「眞人」である宮崎少年が、鈴木敏夫という詐欺男に唆されて、世界を創造した高畑勲という大叔父に会いに行くって話ですよね。

大叔父によって作らされた13の積み木(多分、これまでに制作してきた「カリオストロの城」「風の谷のナウシカ」「天空の城ラピュタ」「となりのトトロ」「魔女の宅急便」「紅の豚」「on your mark」「もののけ姫」「千と千尋の神隠し」「ハウルの動く城」「崖の上のポニョ」「風立ちぬ」、そして「君たちはどう生きるか」の13作品)によって世界を作ろうとしていたけど、やかましいインコのせいで、それが粉々に曲解された結果、崩壊していく。

言ってしまえば、以上です。

80歳を超えてもまだ少年の心を持っている(と思っている)宮崎少年による、年寄り3人のBL物語と言う気持ち悪い話。

それを過去のジブリ作品のセルフオマージュをする事で隠してみたんだろうけど、残念ながら臭いが至る所から染み出してる。

隠しきれていないよ。宮崎監督・・・

まぁ、そんな話。

「徹底考察」するほど、高尚な意味はないよ。

ただただ、宮崎少年の歪でありながらも物凄くまっすぐと言う矛盾の塊のような、高畑監督への恋慕の情を見るための映画であり、それ以上でもそれ以下でもないと思う。

そんな事は分かる人には分かるし、分からない(もしくは、分かってて敢えて分からないふりをしている)人は「徹底考察」をすると言う形で楽しむ事も出来る。

そんな極上のエンターテイメント作品が「君たちはどう生きるか」なんだ。

はい。おしまい。

では、あまりにもあっさりし過ぎているので、「上記のような物語だよ」と言う事を前提として、じゃあ、ここから何を読み解きますかと言う話を、もう少しだけ書こうと思っております。

明日の記事でな!

水増しだ。

ふははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは!!

水増しして記事数を無駄増やしてやったぞ

ふははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは!!

と言う事で、次回を待て!

- この記事を見てみる ⇒

- 2024年8月17日 12:46 CAT :

-

-

マンガ悲喜こもごもを書いたら長くなったので何度かに分けて水増しする作戦~その5

昨日の続き。

以下、コピペを書いてから始めます。

実家からごっそり漫画を持ってきたので、それも含めて最近読んだマンガについてチラホラ書いてみようかと・・・

初めて読んだ奴と、過去に読んでいて久々に読み返したものがごった煮になっておりんす。

チョッと前に書いた【積みと罪と罰】の奴は省いてる・・・つもりだったけど「たま」の奴だけ被ってた。それはまぁ、ご愛嬌と言う事で・・・

コピペは以上です。

そして、今日で最後だ!

ホント長くなったよ・・・

【自殺島】

正直な話、徳弘先生と比べ物にならない位分かりやすく説教垂れてくれる漫画。これが許されてなぜ「バンパイヤ」はダメなんだ。逆に今の時代にこれだけ明確に「命は大切ですよ」と言ってくれる漫画がどれだけあると言うのか。今の時代だからこそ、愚直に当たり前のことを伝えてくれる漫画って素晴らしいんだと思う。ただ、オレには眩し過ぎて読むのが辛い。オレみたいな屋探れたおっさんは、「狂四郎」のような暗い世界の中で描かれてやっと愚直な「愛って素晴らしい」「命って素晴らしい」と言う言葉を受け入れる事が出来るんですよ。【無法島】

「自殺島」の正当な続編。と言うか、前日譚。引き続き説教臭く、愚直に「命って素晴らしい」とキラキラした目で語られるので、やはり「やさぐれおっさん」としては眩し過ぎる。ただ、読み終わると「自殺島」で未回収だった伏線が綺麗に回収されて凄くすっきりする。多分、「自殺島」描いてる時からあった構想なんだろうね。自殺者と比べて、ならず者たちと言う設定で物語を広げるのは難しかったのか、わずか6巻で完結なんだけど、確かにこれ以上展開の広がりは難しそうなので、丁度いいのかもしれない。【ねこぢるうどん】

もちろん、青林堂版の方ですよ。「ユダヤのブタ」って山の神様が言う方の版ですよ。「自殺島」「無法島」で浄化され過ぎた心のバランスを取るため、「ねこぢるうどん」に手を出しました。何なんだろう。どうして、オレはこの物語を読むと心が落ち着くんだろう。絵柄と反して、悪意と暴力、残酷が入り乱れて唐突に襲ってくるんだけど、そこに心を置くと不思議と落ち着くことが出来る。ひとときの清涼剤として、生涯手元に置いておくことが正解だと思いますよ。知らんけど。【賭博堕天録カイジ 和也編】

「救出」「ワンポーカー」シリーズを一気読みした。そんなダメだったっけ?と思いながら読み直してみたけど、読み直して分かった。ダメだわ。併せ26巻だよ。特に、ワンポーカー編の7巻くらいから後よ。キングかどうかだけで何冊も使ったり、最後の1枚をめくるまでに1話使った上に、めくる瞬間に1話丸々展開のおさらいとがあったり、あまりにも引き延ばし過ぎてる。「限定ジャンケン」は5巻であの濃さですよ。「Eカード」に至っては3巻であの濃さですよ。【賭博覇王伝 零】

折角なので「零」も読み直した。2シリーズ通りで読んだけど、「零」は全然中だるみしてない。「ザアンカー」の辺りで中だるみしたような気がしたけど、「ワンポーカー」を読んだ後だと、全然平気。むしろ怒涛の展開で、めっちゃ面白い。第2シリーズの宝探しも大概中だるみしてた気がしたけど、「ワンポーカー」読んだ後だと全く気にならない。次々と新しい事実が判明してきてめっちゃ面白かった。今絶賛休載中のカイジ。復帰後、最終章が始まるんだろうけど、そっちは期待しても良いんだろうか。間違っても、最終章だからと言う理由で「鷲頭麻雀」の再来にだけはならないように・・・メッチャいっぱい読んでたけど、もっと読んだ気がする。

フッと思いついただけでもコレだけ読んでた。

長々と5日に渡った水増し記事にお付き合いいただきありがとうございました。

結論としては、やっぱり紙で読みたいですね。

それでは、またお会いしましょう。

- この記事を見てみる ⇒

- 2024年8月16日 12:42 CAT :

-

-

マンガ悲喜こもごもを書いたら長くなったので何度かに分けて水増しする作戦~その4

昨日の続き。

以下、コピペを書いてから始めます。

実家からごっそり漫画を持ってきたので、それも含めて最近読んだマンガについてチラホラ書いてみようかと・・・

初めて読んだ奴と、過去に読んでいて久々に読み返したものがごった煮になっておりんす。

チョッと前に書いた【積みと罪と罰】の奴は省いてる・・・つもりだったけど「たま」の奴だけ被ってた。それはまぁ、ご愛嬌と言う事で・・・

コピペは以上です。

【爆音列島】

連載当時読んでた感想としては正直「暴走族って結局走って迷惑をかけてるだけで、日常はつまんないな」と言う感じだった。高橋先生の作品の中では、あまり評価が高くない印象(それでも相当面白いんだけど)。でも、今回読み直して印象が180度変わった。とんでもなく面白い。これについては、先日の「じゅげむの夏」と同じと同じで、結局のところ青春の中にいる時、青春ものの物語は心に響かないだけなんだよ。特に、後半のみんなが自分道を見つけていく中、タカシが自分の将来を考え始めるあたりから飛んでもなく面白かった。そして、最後のヨンフォアを中学生に渡す展開では、涙すらこぼれた。暴走族に震えて、ヤンキーにカツアゲされてた側なのに、タカシにとんでもなく感情移入してしまった。これはおっさんになってから読む漫画だった。今回で、高橋先生の作品で一番好きになりました。【ヒストリエ】

説明不要の名作だよね。今回、新刊発売に合わせて改めて1巻から読み直した。そして、また新しい発見が多数あった。一番は12巻の展開を読んで1巻の段階から「フィリッポス」がゆくゆくは「アンティゴノス」になって「エウメネス」と共闘する展開を考えていたんだなと言う部分。まぁ、その展開描かれないような気がしてるけれども・・・あと、やっぱり「カロン」と「エウメネス」のやり取りは、何度読んでも涙腺に来るね。素晴らしい構成だと思う。コレを10年以上かけて描きあげてるんだから、それだけでも歴史に残る名作だよ。となるとどうしても、東方遠征まで、岩明先生のこの作風で読んでみたいと言うわがままが出てきてしまう・・・【サバイビー】

「マキバオー」にどれだけ感動したか。そして、オレが人生で一番好きなギャグマンガは未だに「モンモンモン」。そんなつの丸先生の隠れた名作が、この「サバイビー」わずか3巻での打ち切りと言うのが本当に惜しい。これから面白くなるんじゃん!ってところで終わってしまってる。掲載誌が「ジャンプ」じゃなくて「ジャンプスクエア」、もしくは会社違うけど「アフタヌーン」なら・・・とか、たらればを考えてしまうけど、ジャンプでは難しかったんだろうね。テーマ的にも展開的にも・・・人間でやれば重すぎる展開を昆虫を主軸にすることで薄められる予定だったのに、つの丸先生の描く昆虫があまりにも人間味が強すぎて、結局想定を超えて読者にとって重すぎる展開になったんだろう。青年誌なら、寧ろその展開が大好物な読者もいっぱい居ただろうに。【狂四郎2030】

これも大好きで超敬愛する徳弘先生の名作。今回漫画を持ってきて一番嬉しかったのが徳弘先生の漫画を読み放題になった事と言ってもいいくらい。ぶっちゃけ、「ターちゃん」も「バンパイア」も「亭主元気で犬が良い」も今、読み直してる所だったりするんだよ。こんな事言って良いのか分からないけど、最もストーリーテラーとして徳弘先生が脂がのってた作品だと思ってる。ギャグとシリアスが奇跡のバランスで成り立っていて、重すぎて目を背けたくなるような展開なのに、読後感は何故か爽やか。よく言われる説教臭いという評価も、「バンパイヤ」とかと比べるとほとんど気にならない。むしろ「バンパイヤ」で言われ過ぎたせいで、それ以降、人情もの路線に切り替わってしまったのが実に口惜しい。今の時代に伝えるべき徳弘先生の厳しい世界観をぜひ読みたいです。長くなったので今日のところはこの辺で。

- この記事を見てみる ⇒

- 2024年8月15日 12:41 CAT :

-

-

マンガ悲喜こもごもを書いたら長くなったので何度かに分けて水増しする作戦~その3

昨日の続き。

以下、コピペを書いてから始めます。

実家からごっそり漫画を持ってきたので、それも含めて最近読んだマンガについてチラホラ書いてみようかと・・・

初めて読んだ奴と、過去に読んでいて久々に読み返したものがごった煮になっておりんす。

チョッと前に書いた【積みと罪と罰】の奴は省いてる・・・つもりだったけど「たま」の奴だけ被ってた。それはまぁ、ご愛嬌と言う事で・・・

コピペは以上です。

【エンバーミング】

漫画に対する情熱は日本でも最高レベルだと思う和月先生。デジタル作画に移行する前の最後の作品だけあって、画力と漫画表現はホント頂点。今連載中の「るろうに剣心 北海道編」はどうしても筆の走り方に違和感があって慣れないけど、この作品はその辺りが完璧。やっぱりデジタル作画はアナログ作画を超えられないのかもしれない。前半はどうしたんだろうと言うくらいイマイチな出来だったのに、後半に行くにしたがってどんどん面白くなっていく。最終決戦がチョッと淡泊な気もするけど、ストーリーとしては素晴らしい終わり方だと思う。おまけの裏話を読んでると、前半は本当に執筆環境が大変だったそうで・・・やっぱり環境は大切と言う話。DR.リヒターは、「武装錬金」のパピヨンに匹敵する素敵キャラだよ。まぢで。【ナニワ金融道】

会社を始める前に「社会の怖さを知るために読まなければ」と思って全巻揃えた「ナニワ金融道」。それ以来にしっかり読み直した。どうしようもなく面白い。こんな絵柄でべらぼうに面白いのは、福本先生と青木先生だけだろうね。とにかく面白くて読み込んでしまう。前は、ハラハラドキドキしながら読んでたけど、今回はもう少し距離を置いて読むことが出来たので、そうなると要所要所でちゃんと笑えるようになってるのがこの作品の凄い所。「ヒビワレタイヤ」編くらいでどうしてもパワーダウンしてしまうけど、それまではとにかく読ませてくれる。肉欲棒太郎の語呂の良さは異常ですよ。【生存~life~】

上記の福本先生原作、かわぐちかいじ先生作画の超名作。何か、「告白」が映画化すると言われてなぜかこちらを読みたくなった。「告白」の方はどうしても初見が最高に面白いけど、こっちの「生存」の方は繰り返して読めば読むほど面白くなる名作。もちろん、こっちの方が好み。「告白」の方は正直、福本先生が作画もした方がよかったのではと思わせる部分があるんだけど、「生存」はこの天才2人が分業することで出来上がった奇跡のバランスでできた作品だと思ってる。福本先生だから書ける物語を、かわぐち先生だから出来る表現と演出で見せてくれる。わずか3巻とは思えない濃密で素晴らしい名作。【デカスロン】

高校3年生の時、たまたま従兄から借りて読んでしまったため、大切な受験勉強を2週間ほどさぼってしまい、結果的に模試の成績を高校3年の2学期にして急激に悪化させた原因になった作品。いや、「デカスロン」に罪はない。その位、面白い作品なんだよ。もう1巻を手に取ってしまったら、最終巻までまぢで手が止まらない。面白過ぎてずっと読んでしまう。ぶっちゃけ、これも「終末のワルキューレ」同様展開もクソもない。毎回、万吉が無茶苦茶やって、無茶苦茶な記録を出して勝つ。それだけなんだけど、熱量が飛んでもないから読む手が止まらないんだよ。長くなったので今日のところはこの辺で。

- この記事を見てみる ⇒

- 2024年8月14日 10:34 CAT :

-

-

マンガ悲喜こもごもを書いたら長くなったので何度かに分けて水増しする作戦~その2

昨日の続き。

以下、コピペを書いてから始めます。

実家からごっそり漫画を持ってきたので、それも含めて最近読んだマンガについてチラホラ書いてみようかと・・・

初めて読んだ奴と、過去に読んでいて久々に読み返したものがごった煮になっておりんす。

チョッと前に書いた【積みと罪と罰】の奴は省いてる・・・つもりだったけど「たま」の奴だけ被ってた。それはまぁ、ご愛嬌と言う事で・・・

コピペは以上です。

【アイアムアヒーロー】

細かい感想は以前書いたので、そっちを参照。「日の丸印の二輪車転がし悪霊退散 ICBM」

前読んだときは、良く分からなかったけど、改めて読むとホント名作だった。すみません。【わにとかげきす】

「ヒミズ」と「ヒメアノール」は良く読み直してたけど、「わにとかげきす」は実に久々に読んだ。何か年齢的に感情移入しやすくなってしまったのか、以前読んだ時より凄く面白かった。展開にほぼ山場もなく、ただ、一人のどうしようもないおっさんの人生の一時期を切り取っただけと言う感じなんだけど、これを作品として昇華させるのにどれだけの技量が必要か分かるだろうか。たぶん、このおっさんにとって今後の人生にこの漫画の期間以上の展開は何もないんだろう。それを幸せだと思うかどうかこそ、この作品のテーマなんだと思う。古谷先生の不道徳になってからの漫画はどれものホント好き。【東京怪童】

正直な話、望月峯太郎先生の作品で一番好き。わずか3巻なんだけど、途轍もないセンスの塊で読みごたえが尋常じゃない。冨樫先生の「レベルE」とこの「東京怪童」が5巻以内で完結した漫画と言う括りでは2代巨頭だと思う。何度読んでも、「ハシ」の最後には涙が止まらない。こんなに心を素手でつかんでグワングワンと揺さぶられる物語があって良いのか。これは、正直高校生くらいの国語の教科書に載せるべきだと思う。意外と知られていないのが信じられない。未読の人がいたら絶対必読の名作ですよ。まぢで。【「たま」と言う船にのっていた】

Twitterで時々チラ見してたんだけど、単行本で完結すると言う事で買って読んでみた。そもそも、ナゴム界隈のお話は大好き過ぎて、それだけでもオレ得なお話。何と言うか、80~90年代のバンドブームの話はホント面白い。以前から読んでたナゴム系のエピソードの中で、「たま」だけに特化して更に深く紹介されている感じ。で、あとからいくつかの「たま」のエピソードを動画とかで確認すると、「これでもか!」と言うくらい事実に対して忠実に描かれていてびっくりした。オーケンの話は話半分に聞くのが正解だけど、これは100%事実だと思って読んで大丈夫みたい。長くなったので今日のところはこの辺で。

- この記事を見てみる ⇒

- 2024年8月13日 12:14 CAT :

-

-

マンガ悲喜こもごもを書いたら長くなったので何度かに分けて水増しする作戦~その1

実家からごっそり漫画を持ってきたので、それも含めて最近読んだマンガについてチラホラ書いてみようかと・・・

初めて読んだ奴と、過去に読んでいて久々に読み返したものがごった煮になっておりんす。

チョッと前に書いた【積みと罪と罰】の奴は省いてる・・・つもりだったけど「たま」の奴だけ被ってた。それはまぁ、ご愛嬌と言う事で・・・

【ホムンクルス】

がっつり考察したので、もうここであえて書く事もなかろう。

詳細はこちら(↓)から

~その1

~その2

~その3

~その4

~その5【ドラゴンヘッド】

昔読んだときには、何か投げっぱなしの話だなと思ってたけど、今回読んでみた感じで想像以上にキレイな終わり方だと思った。と言うか、これ以外の結末なんて可能なのか?心理描写が流石に秀逸過ぎて素晴らしい。当たり前だけど、途轍もない名作だよね。この作品は90年代と言う世紀末感が漂っていた社会があってこそ誕生した作品であって、今の社会情勢で見ると懐かしさを感じる部分も多々あったかも知れない。【万祝】

以前、「ワンピース」と比べて構成がどうのこうのと書いたことがあるような気がするけど、改めて読み直してみてもやっぱりそう思った。と言うか、2024年現在、もう「ワンピース」の方は「ナルトは忍者マンガなのか?」以上にパイレーツ漫画ではなくなったので、この議論自体不毛。これこそ21世紀最高のパイレーツ漫画だよ。ホント奇跡の11巻。11巻とは思えないワクワクドキドキの大冒険パイレーツ漫画だよ。【水のともだち カッパーマン】

オレのクリエイティブな部分が「寄生獣」と並んで途轍もない影響を受けた徳弘先生の大名作。改めて読み直してもやっぱり途轍もなく面白い。今回読み直して、「風の谷の魔物」が登場するがチョッと唐突に感じた。これは、打ち切りになりそうになって、本来の展開を早めに出した的な部分があるのかもしれない。とは言え、この「風の谷の魔物」編が本当に完璧なほど面白い。説教臭い?なに言ってんだ。問題提起すべきテーマがあってこその作品だろうが!その気持ちは未だに変わらないです。ホント大好きな作品。【もっこり半兵衛】

大好きで敬愛している徳弘先生の最新作。紙書籍の単行本しかもってないと言うか、電子書籍は買わない主義なので、ここ最近の話は読んでないけど、やっぱりクソ面白い。ちゃんと紙で単行本発売してくださいよ。集英社さん・・・もっと、エピソードを読み込みたい。【終末のワルキューレ】

従兄弟に進められて読んでみたけど、古き良きジャンプみたいな展開で面白い。最初の展開を読んで、え?このまま20巻以上戦い続けるとか無いよね?と思ってたけど、本当にずっとタイマンで戦ってるだけだった。それなのに、一戦一戦がアホみたいに熱くて面白い。展開もクソもないのに面白いとかそんなのありかよ。と、良い意味で漫画の常識がぶち破られた感じがする。特にお気に入りはヘラクレスvsジャック・ザ・リッパー戦だけど、全部、どっちが勝つか分からなくてページをめくる手が止まらない。長くなったので今日のところはこの辺で。

- この記事を見てみる ⇒

- 2024年8月7日 12:10 CAT :

-

-

夏の読書感想文「じゅげむの夏」を読んで 3年ざくろ組 しもたろうに

息子が夏休みの宿題の読書感想文で苦戦していると言う事で、課題図書の「じゅげむの夏」と言う本を読んでみた。

うん。面白いと思うよ。

お話を一言で言うなら、ちょっと説教臭い余計なファクターが入った「スタンドバイミー」と言った所。

小学生の読書感想文の課題になる本なんてこんなもんだ。

数年前、娘の読書感想文の課題図書になってた「ゆりの木荘の子どもたち」と言う本は、色んな読み方が出来て、深読みしようと思ったら相当怖い感じにもなって面白いと思ったのをふと思い出す。

この「じゅげむの夏」はそう言う意味ありげな描写もほぼなくて、良い意味でも悪い意味でも凄く分かりやすい話だったと思う。

ではなぜ、息子がこの話で読書感想文を書くことに苦戦しているのか。

何となく分かるんだよ。

「スタンドバイミー」って言う映画を子どもの頃見た時、オレは「この映画の何が面白いんだ?」と思った。

面白さなんて1ミリも分からなかった。

今でこそ、「青春映画」として面白いと思うけど、青春真っただ中に見たって、自分と同じような日常を過ごしてる同年代の奴の何かを見せられている・・・ただそれだけなんだよね。

息子の心情は、多分、それに近い感じなんだと思う。

オレの息子なんだし、考える事なんて大差ないだろう。

オレなんて、本作のラストで、おそらく来年はもうまともに動く事も出来なくなるであろう「かっちゃん」が、確実に自分には訪れないだろう将来の夢をたくさん書いて1000年以上生きている「おばけトチノキ」に埋めるシーンで涙腺が緩くなってしまった。

でも、息子はそれに対しても何も思わなかった。

オレは別にそれでも良いと思う。

息子に色々聞いてみた。

そしたら息子は「自分の持っている答えとこの作者さんの持ってる答えは多分違う。だから、読んでて面白くないし、こんな本を読まなければいけないなら読書なんて一生しなくて良い」と答えた。

「だったら、その思いを原稿用紙に書けば、読書感想文終わりじゃん」と言ったんだけど、「そんな内容じゃ、先生から認めてもらえない。でも賞をもらえるような文章を書けるほど、この本の内容が分からない」だって。

何か、色々こじらしてるなぁ~。と。

小学校教育の弊害とでも言うのでしょうかね。

オレは、小学生の時(中学生だったかな?)「読書感想文の題材として漫画がダメだと言う事に納得がいかない。普通の本より優れた漫画だってたくさんあると思う。だからその中の一つを紹介することでこれを読む人の意識を変えたい。」みたいな書き出しで、「寄生獣」を題材に読書感想文を書いた。

勿論、先生方は歯牙にもかけなかったけど、それで良いと思う。

翌年もほぼ同じ書き出しで「賭博黙示録カイジ」で読書感想文を書いた。タイトルは「金は命より重い」。

オレの両親は呆れ果てて何も言えなかった。

それで良いと思う。

かと言って、先生の望む文章を書いて褒められまくってた妹と比べてどうこうと言われた記憶もないので、もしかしたら、どう対処するべきか両親も思いあぐねていたのかもしれない。

好きな事を書いて、自分の思いの丈をさらけ出すと言う行為も大切だと思うんだ。

求められるものを作ると言う事も勿論重要なんだろうけど、結局、最後に求められるのは自分だから出せる何かなんだ。と、ここ数年特に思うようになった。

それはきっと、先生に認めてもらえるとか、賞を取れると言う事より、よっぽど重要な何かなんだと思う。

息子がそれに気が付いてくれたらいいなぁ。と、今はまだ小さな背中を眺めながら、感慨にふけっております。

まぁ、そんな感じで、息子の読書感想文が原稿用紙3枚分らしいので、今回は1200文字程度で「じゅげむの夏」の感想文的なものを書いてみたよ。

こんな内容の文章では、読書感想文の何らかの賞を取る事は決してできないと思う。

でも、オレの思いの丈は出せた。

息子がこんな方向性で文章を書いてきても、オレは諸手を上げて褒めちぎるよ。

頑張れ!若者たち。

- この記事を見てみる ⇒

- 2024年7月18日 12:14 CAT :

-

-

マンガを大考察シリーズ(1)「ホムンクルス」 ~その5

そんな話が色々ありまして、「ホムンクルス」と言う漫画を考察していきます。

ここに来て、チョッとだけアーカイブをご用意いたします。

【マンガを大考察シリーズ(1)「ホムンクルス」】

長くなったけど、今回で最終回。

最後にするために無理やり色々詰め込んだので、普段のブログの3倍くらい長くなってしまいました。先に言っておく。ごめんなさい。

本題。

名越のホムンクルスについて。

作中では、散々色んな人物について、具現化したホムンクルスからその人物の過去とか深層心理を読み解く、と言う展開が繰り返されてきた。

その度に、名越自身にそのホムンクルスが乗り移るように具現化する。

街には、ホムンクルスが見える人と見えない人がいる。

伊藤は、それを名越自身のトラウマとリンクした時に見えているものだと説明していたけど、これ自体は違う可能性が高い。

「~その2」の時に書いた「自由意志」の話をオカルト的に解釈すると、自分以外の誰かが自分の意志を決定しているという書き方が出来る。

でも、その「自分以外の誰か」を、例えば自分の過去の経験を含めた周囲の環境だと考えれば、つまらない書き方だけれども現実的な気がしてくる。

名越自身の人生は、おそらく何のトラウマもなく、特に何かがあった訳でもない普通の何でもない人生だったはず。

今の社会を生きているほぼ全ての人間に当てはまる事象だと思う。

人間と言うのは、とかくヒロイックに語りたがる。

そして、本当にヒロイックな人生を送ってきた人間に対して、それをコンプレックスに思う。

それこそが、名越のホムンクルスだったんじゃないだろうか。

実は何でもなかった経験を無理やり自分のトラウマであったと改竄し、自分と言う存在がヒロイックで特別な存在だと思いたい。

自分の事を親がブサイクと言った。それが強烈なトラウマだから整形をするしかなかった。

本当は、何でもない出来事を大げさに自分の中で理由づけて、自分を特別なものにしようとしていた。

あれだけ散々引っ張った「ななこ」から離れた理由も、最後の最後で吐露したのは「ブスとクリスマスに一緒にいたくなかった」と言う、どうしようもなく陳腐なものだった。

自分と言う世界に中身はない。形だけしかない。

だから、中身を持つ人間を見る事に取りつかれ、そう言う人間の真実に触れることで、自分自身が経験したかのようにそのホムンクルスを自分に移してしまう。

それが、名越のホムンクルス。

自分だけはその辺にいる通り一辺倒の人間とは違う。自分だけは特別な人間だと信じて疑わなかった。

それなのに、いつになっても特別な人間であると言う「何か」が起こらない。

整形をしてまで特別な人間になろうとしたのに、それでも特別たらしめる「何か」は起こらない。

気が付けば、普通の人間になるしかなかった。

自分の存在とはいったい何なのか。

自分と言う存在が消えてしまったとしても、それがこの世界に対して何の影響を与える事もない。

自分が存在する必要も意義も何も見出せない。

存在を確かめるため、自らの手首を切る思春期の少女のように、自分の精子を貪ってさえも存在を感じられない。

もちろん、周りの誰にも見出してもらえない。

行きつく果てにあったのは、自分で自分の存在と意義を見出す事だった。

だから、自分自身とセックスをして、自分自身と会話して、自分自身しか見えない世界に没入していった。

念願だった自分と言う存在を見出してもらえると言う天国。

自分と言う存在を自分で見出すしかなかったと言う地獄。

自分で自分を肯定し、自分の存在を自分で認める事でしか、この世界で生きていく術がない。

それこそが最後の最後に名越が考えた「ここは天国か?地獄か?」と言うセリフに繋がるとしたら、実にキレイな結末だと思う。

今自分が持っている「もの」は自分で選んだものなのか。

今自分が考えている「価値」は自分で判断した価値なのか。

今自分が考えている「理想」は自分で夢見た理想なのか。

情報が溢れかえり、ほぼ全ての人間が自ら発信できるようになった時代において、その自らを肯定している「何某か」は、本当に自らで選び決めたものなのか。

それは、いつかの誰かから移ってきた、自分以外のホムンクルスではなかったのか。

作者さんが読者さんに訴えたかったのかそんな強烈な問いかけだったのかもしれない。

自分が着ている服やヘアスタイル、持っている小物、住んでいる場所、働いている仕事、食べている食事・・・その他全てのものを改めて見直したとき、自分の存在や自分の意志がそこにどれほど介入できているのかと考えると、発狂してしまう人がもしかしたら多くなっているのかも。

ネットやSNSで誰かに勧められたものを買い、メディアが取り上げられた流行に乗り、垂れ流される動画で情報を得た気になり、そこそこだと思っているその人生に、果たしてどれだけ「自分と言う存在」が介入しているのか。

近年特に、顕著にこの現象は起こり続けている。

まとめると・・・

誰かの意志の介入によって同じように形作られた、自分と言う存在を持てない空虚な人間。

それが現代社会における多くの人間であり、その象徴として作られたのが、他人のホムンクルスが次々と自分に移っていく名越と言う存在だった。

・・・そんな話。

これはあくまでも「オレは、ホムンクルスって漫画をこう読んだよ」と言う体で、好き勝手書いてきたので、これが合ってるか合ってないかみたいなお話では決してない。

と、最後にチョッとだけ言い訳をして、長々と書いてきた「ホムンクルス」と言う漫画の考察は終わりと言う事にしておこう。

漫画の考察・・・やってみて分かった。

面白いと言えば面白いんだけど、内容が長いので考察もべらぼうに長くなってしまう・・・

映画とかの方が2時間くらいの内容でがっつり深掘り出来るので、程よく気楽にできていいな。と思いましたよ。ええ。ええ。

もしかしたら、第2回があるかも知れない・・・と言う含みを残しつつ・・・

今日のところはここでおしまい。

長い上にどうしようもない駄文にお付き合い頂き、ありがとうございました。

それでは皆様、おやすみなさい。

- この記事を見てみる ⇒

- 2024年7月17日 12:39 CAT :

-

-

マンガを大考察シリーズ(1)「ホムンクルス」 ~その4

そんな話が色々ありまして、「ホムンクルス」と言う漫画を考察していきます。

ここに来て、チョッとだけアーカイブをご用意いたします。

【マンガを大考察シリーズ(1)「ホムンクルス」】

確定している事実を羅列したところで、実際に、名越のホムンクルスについて、やっとこさ考察できそうな気がする・・・

一応、単行本13~15巻の内容を基に見ていきましょうね。

この漫画では、コマ内の表現の視点がコロコロ変わっている事に注意しなければいけない。

基本的には名越の視点で進んでいくんだけど、その中に不意、誰の視点でもない客観的視点と、ななみの視点が点在している。

漫画を読む上での記号の一つの視点と言うものがある。

キャラクターを描写された時の視点の高さから、その視点がどのキャラクターのものなのかを見て、読者は知らず知らずのうちに、そのキャラクターに感情移入するようになる。と言う、漫画とかアニメでは基本的なテクニック。

「ホムンクルス」の場合、名越の視点の高さの時とななみの視点の高さで描かれたもので、それぞれのキャラクターの表現の仕方が変わってくる。

作者の優しさなのか、表現の仕方が変わらないキャラクターに対してはあえて、そのキャラ視点の描写を一切していない。

この作中においてはあくまでも、「ホムンクルス」が見えている人間だけ限定的に視点の高さが作られている。

最終巻の最後32ページのエピローグでは、これまでとは打って変わって明らかに意図的にキャラクターの視点の高さで描かれたコマが存在しない。

全てのコマが客観的な視点での描写のみに終始している。

唯一違うのは、見開きの刑事の絵だけ。

そして、このシーンだけは名越の視点の高さで描かれていて、ちゃんと全てのキャラの顔が名越の顔になっている。

伊藤の顔が名越になっていないのは、エピローグの段階で伊藤の問題は解消されていたからだと見る人も居るかも知れない。

でも、これはあくまでも名越の視点の描写じゃないからで、おそらく名越の視点で見れば女装した名越の顔が写っていたはずだと思う。

これまでは、ホムンクルスが見える人間と見えない人間がいたのに、最終巻308ページ以降全ての人間が名越の顔になっている。

それなのに、322~323ページの俯瞰の見開きだけ、人の顔が名越の顔になっていない。

この辺りから見ても、名越の視点になった時だけ、登場人物の顔が名越になっていると言う事で良いと思う。

「ホムンクルス」と言う漫画を読み解く上で、このコマ毎の視点の高さを意識すると言う行為は、実に重要な意味を持つ。

なぜなら、この作品においては、普通の漫画における、セリフ、コマ割り、絵に加えて、それぞれの視点でのモノの見え方と言う要素が追加されているから。

この作品だけの要素を見落として、普通の漫画と同じ読み方をしてしまうと、コマ毎に表現が変わる事で混乱していき、結果として、難解で良く分からない漫画になってしまう。

難解な漫画ではないんだよ。

確かに、明確な答えは書いてくれていない。

でも、事実を一つずつ並べて、視点を解読していくと、驚くほど読みやすくなるのは事実だと思う。

ここまでクッソ長くなってしまったけど、この考察も次回で終わりにします。

最終回の内容は・・・ここまでに書いてきた前提条件から読み取った、名越本人のホムンクルスの正体について。

何か、上手く引きを作れたので・・・次回を待て!

きっと相当長くなると思うけど・・・

- この記事を見てみる ⇒

- 2024年7月16日 12:06 CAT :

-

-

マンガを大考察シリーズ(1)「ホムンクルス」 ~その3

そんな話が色々ありまして、「ホムンクルス」と言う漫画を考察していきます。

ここに来て、チョッとだけアーカイブをご用意いたします。

【マンガを大考察シリーズ(1)「ホムンクルス」】

「ホムンクルス」と言う漫画には、分かりやすい答えは書いてない。

読者に考える余地をたっぷり残してくれている漫画。

それを心地いいと思う人と、気持ち悪いと思う人の2つに絶対的に分かれると思う。

この作品の評価が賛否両論なのは、この為なのは間違いない。

心地いいと思う人は、今で言う所の「しりあがり寿」先生みたいな漫画とかが読んでいて楽しいんだと思う。オレもそう。

逆に気持ち悪いと思う人は、やっぱり少年漫画的な気持ちいい読後感のある漫画が読んていて楽しんだと思う。オレもそう。

どちらにも共通する事は、自分で見つけるにせよ、作者さんが用意してくれるにせよ、答えを自分の中に持てると言う事。

完結するまでは、その答えを持つことが出来ないから、未完の作品ってモヤモヤするんだよ。

聞いてますか。冨樫先生。萩原先生。・・・岩明先生、お疲れさまでした。

なので、ここから書く事はあくまでもオレの中の答えでしかない。

その前に、多分、誰もが分かっている事実を羅列しておこう。

〇「ななみ」と「ななこ」は別人

結局、「ななみ」は「ななこ」が整形した姿だったの?それがばれない為に頑なに拒否したの?と思うかもしれないけど、ここは別人で間違いないはず。お腹の子どもの事を知っていたから、同一人物と言う見方をする人も居るかも知れないけど、「ななみ」と「名越」は同じような経験を持つことでホムンクルスが見えていると言う事なので、「ななみ」もおそらく「さとし」の子どもを妊娠した上で、逃げられていたのだろう。と読む方が正解だと思う。

〇「ななみ」はセックスの後死亡した

名越にトレパネーションを施された後、激しいセックスをしたため(もしくは、手術段階で失敗していた?)、その後ホテルで死亡しているはず。そうじゃないなら、あの傷口から出血する描写をわざわざ描く必要はないって。

〇「伊藤」は「名越」に恋をしていた

途中経過はともかく、自身を救ってくれた名越に対して、伊藤は恋をしていた。ここに恋愛要素が絡まないのであれば、伊藤が性同一性障害を持っているという設定自体が必要ないと思う。(もしくは、その設定のための色んな展開を作って丁寧に描写する必要はないと思う。)

それに、最期に伊藤が警察を呼ぶシーンがオレの中では、「ヒミズ」のラストで茶沢さんが住田の為に警察を呼ぶシーンと酷似して見えたんだよね。

名越はあれから1年の間に、第2・第3のななみを見つけて、トレパネーションによって殺害している可能性もある。

もしくは、このままセルフトレパネーションを続ける事で名越自身が死んでしまう事を恐れた可能性もある。

どちらにしても、自分がきっかけで最愛の人をこれ以上苦しませたくないという気持ちで警察を呼んだという解釈に変わりはないかと。

〇名越はホムンクルスを見ていた

作中何度も伊藤が「幻覚だ」「妄想だ」「プラシーボ効果だ」と言っていたけど、実際に名越には「ホムンクルス」は見えていたはず。そうでなければ説明のつかない描写が作中で、くどい位繰り返されている。

伊藤が「経験にあるものしか見えない」と言った後に、経験のないものがしっかりと描写される。

作者の上手い所は、経験が無かったはずなのに見えていたホムンクルスの中に、「実は名越が忘れていただけだった」事実を時々提示することで「結局どっちなんだよ」と読者に思わせているところ。

ただ、最後の最後「イタさん」のホムンクルスで、完全に経験にあるはずもないものを提示することで、「実際に見えていたこと」を説明してくれてる。・・・はず。

〇名越は整形しているエリートサラリーマン

作中で、「虚言癖がある」と散々言われているけれども、名越自体の過去については、作中に出てきた通り。実は整形前の顔や記憶を改竄して、それすらも忘れている、

本名はサトシで、ななみのホムンクルスの顔が本当の名越の整形前の顔。

「ななみ」はやっぱり「ななこ」と言う見方はさすがに捻りすぎだと思う。

とにかく作中にミスリードが多くて、結局どれが真実なのか分からないので、まずはここを確認しておく必要がある。

と言うか、この確認だけで、めっちゃ長くなってしまった・・・

そんなところで、次回を待て!

- この記事を見てみる ⇒

- 2024年7月15日 12:43 CAT :

-

-

マンガを大考察シリーズ(1)「ホムンクルス」 ~その2

そんな話が色々ありまして、「ホムンクルス」と言う漫画を考察していきます。

その前にチョッとだけ、「ホムンクルス」と言う漫画の説明を・・・

『ホムンクルス』は、山本英夫による日本の漫画作品。2003年より『週刊ビッグコミックスピリッツ』で連載。2008年28号以降休載していたが、2009年34号より連載再開、2011年12月号をもって完結。

新宿西口の一流ホテルとホームレスが溢れる公園の狭間で車上生活を送るホームレス・名越進は、医学生・伊藤学に出会い、報酬70万円を条件に第六感が芽生えるというトレパネーションという頭蓋骨に穴を開ける手術を受けることになった。その手術以降、名越は右目を瞑って左目で人間を見ると、異様な形に見えるようになった。伊藤によると「他人の深層心理が、現実のようにイメージ化されて見えているのではないか」と言い、彼はその世界をホムンクルスと名付けた。そして、名越は様々な心の闇を抱える人達と交流していく。

そんな漫画だ。

ありがとう。ウィキペディア。

もう少し詳しく知りたい人は、漫画を買って読んでください。

とにかく頭のおかしくなる漫画だと思う。

人間にとってかなり根源的な問題に切り込んだテーマ性は、ホント読む人によっては発狂するんじゃないだろうかとさえ思う。

当たり前と言うか、作品自体のネタバレしかしないので、もし未読で、これから読んでみたいと言う諸兄がいらっしゃった場合には、ここでブラウザバックしてください。

さようなら。

・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

前置きがとにかく長くなり過ぎたけど、本編も負けない位長々書いて行ければいいなと思っております。

さてさて。

本作において何を考えるか。

トレパネーションがどうなのかとか、第六感がどうなのかと言う話や、オカルトな話ではないと思う。

実際、この物語においてその辺りの事象はあくまでも、物語のテーマを展開するための添え物でしかない。

この物語自体のテーマはどう考えても「自分と言う存在」。

これしかないと、オレは思っている。

実生活において、「自分と言う存在」の意義について考え、その瞬間瞬間の行動を決めている人間がどれほどいると言うのか。

それは哲学の永遠のテーマの一つである「自由意志」にまで遡る問題だとさえ思う。

以前、「Gの世界」と言う漫画を描いた時、この自由意志について言及したことがある。

恐ろしい事に、脳は自分の意志を決定していないと言う事が分かってきたらしい。

では、自分の存在とは、一体どうやって作られたものなのか。

自分は、この世界に本当に存在しているのか。

そもそもこの世界は本当に存在しているのか。

この問題について、どこまでも考え続けていくと、おそらく人は発狂してしまう。

だから、その問題を考えないようにして日々を生きている。

そんな人間を、この問題に強制的に向き合わせようとする行為が、「ホムンクルス」と言う作品の中では「トレパネーション」だった。と、まぁ、そんな話ですよ。

そして、その自分自身と言う存在を具現化したものが「ホムンクルス」と言う状態。

「ホムンクルス」と向き合う事によって「自分と言う存在とは何なのか」と言う問題自体と向き合い、取り合えずであれ、その答えを得る。もしくは、答えに迫ることが出来る。

それは、ある意味で救済であると同時に、ある意味で絶望にもなりえる。。

それが、この漫画の雑誌掲載上の最終回の最後の見開きにある「ここは天国か?地獄か?」と言う言葉に繋がっていくんだろう・・・と思う。

この漫画におけるヒロインである「伊藤学」も、自分と言う存在の根底にあったものと向き合う事で、本来の自分を取り戻し、自分自身の存在を自分で肯定することが出来た半面、そのために絶望する事になる。

まさに「ここは天国か?地獄か?」。

組長さん、女子高生、伊藤学と一人一人見ていっても良いんだけど、きりがないので、やっぱりここは「名越」にとってのホムンクルスをもう少し掘り下げて考えていきたいと思っております。

そんなところで、次回を待て!

- この記事を見てみる ⇒

- 2024年7月14日 12:31 CAT :

-

-

マンガを大考察シリーズ(1)「ホムンクルス」 ~その1

で、その後、何で書こうかなぁ~漫画をペラペラ読みながら考えてた。

最初に浮かんできたのは、「進撃の巨人」と「ハンターハンター」だったんだけど、この辺りの漫画については、考察と言うよりは伏線回収についての解説にしかならないよな。と。

同じ理由で、「ヒストリエ」もなしか。

そもそも、完結してないと、つけたしの要素が増えるのは厄介。

あと、めっちゃ長い漫画もしんどいよな。

そんな事を考えてて、これはちょうどいいと思ったのは「亜人」だった。

これだと、丁度いい位の巻数で完結してるし、伏線がどうのこうのと言う面倒くさい事にとらわれずに、「そもそも、生と死について」みたいなテンションでツラツラ書けるかなと思った。

ある程度読み直した。

流石に面白い。

特に、「佐藤」のキャラは、ホントここ数年の敵役では断トツで良いキャラクターだよ。

ただ、読み終わって思ったのは、ほぼ考察の余地がない事だった。

きっと作者が完璧主義者なんだろう。

物語が完全な形で終わっている。

それは途轍もなく凄い事なんだけど、考察ってなんだよ。って話。

「亜人とは?」とか「IBMの存在とは?」みたいな話なんて、ぶっちゃけてしまえば「漫画内の設定です」で終わってしまう。

そりゃあそれを、なぜこの設定を作ったかと言う制作の裏話にまで広げれば書けるんだろうけど、今回やりたいのはそう言う事じゃない。

みたいなことを考えたら、たまたま「亜人」の横に並べていた「ホムンクルス」が目に入った。

コレ良いんじゃね?

読み直してみたら、凄く絶妙。

長さもちょうどいいし、完結してるし、しかもちゃんと読者に妄想の余地をたっぷり残してくれている。

これこそ、考察に丁度いい漫画じゃありませんか。

と言う事で、明日から数回に分けて「ホムンクルス」を考察していこうと思った次第でございます。

久々に・・・次回を待て!

- この記事を見てみる ⇒

- 2023年11月17日 12:35 CAT :

-

-

過去の自分を見つめ直すと言う名の水増しシリーズ第3段「「GREEN vs RED」について書いてみたらこんなに長くなってしまいました。4年ザクロ組志茂田 聾二」

なぜか未だにアクセス数が多い記事で、且つ昔過ぎてレイアウトが崩れてしまっていると言う記事もやっぱりリバイバルするべきだと思っております。

思っておりますよね。

はい。思っております。

と言う事で、ほぼ不動で記事人気ランキング3位に位置しているこちらの記事で、水増ししておきましょう。

作品自体が名作で、しかも考察の余地が物凄く残されているからこそなんだろう。

もちろん、この記事で書いているのはあくまでもオレの個人的な感想であって、正解だとは思わないです。

予防線を張ったところで、初めて行きまっしょい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ルパン三世史上、最大の問題作と言われる「GREEN vs RED」を見た。

全く知らなかったこの作品なんだけど・・・感想を一言。

いやね。

どうしても書くたくなってしまったんだよ。どうしても。

結論を先に書いてしまおう。

めえええええええええええええええええええええええええええええっちゃくちゃ面白かった。

ルパン三世の、最高傑作と言えば真っ先にこの2つが思い浮かぶと思う。

宮崎ルパンとしての最高傑作「カリオストロの城」。

テレビルパンとしての最高傑作「バイバイリバティー危機一髪」。

この二つに勝るとも劣らない物語としての最高傑作。

それが、この「GREEN vs RED」だ。

間違いない。

とは言え、「GREEN vs RED」自体は賛否両論。

特に「否」の意見が多いらしい。

その人達の意見はこうだろう。

「こんなもん。ルパンじゃあない」

「話が難解すぎる」

ルパン三世と言えば可愛いヒロインが出てきて、ド派手なアクションを楽しめて、いつものメンバーが大活躍する爽快な冒険活劇。

それを期待する人の気持ちも分かる。

だって、それはあくまでも何十年もかけて作りこまれた、テレビ版ルパン三世のテンプレートなんだもん。

アニメルパン三世である以上、そのテンプレートから逸脱する作品は、「ルパンじゃない」となるのは当然。

でも・・・それでも、オレはこのルパン三世は、圧倒的に面白いと思う。

理由でも書いてみよう。

ここから下は、ネタばれするよ。

未見に奴はぜったい読まない方が良いよ。

絶対後悔するよ。

分かったな!!

よし、準備はOK。

では、語らせて頂こう。

この最高傑作ルパン三世「GREEN vs RED」をね。

難解なストーリーのお陰で、どう解釈をするべきか?そんなサイトが数々ある。

でも、そのどれが間違いと言うわけでもないと思う。

全てが正解。

結末や、言動をあえて曖昧にすることで、見た人間が考える余地を大きくする事で、人それぞれに感想が変わってくるように、あえて作られた物語だから。

「いやいや。その解釈はおかしい。」と言う議論は、意味がない。

「その解釈は面白いけど、オレの解釈はこうなんだよ」と言う議論こそ、この「GREEN vs RED」を見る正しい姿勢なんだろう。な、上で、オレの解釈。

まず、物語の中にちりばめられた情報量があまりにも膨大すぎる。

その一つ一つに対して感想とか解釈を書いていくものなら、何日かかるんだよ。

と言う話なわけで・・・「ナイトホークス社」の話も、「アイスキューブ」の話も、「ローガンの過去」の話も、「長崎の原爆投下」の話も、「昨今の若者に対する警告」の話もこの際、すべて置いておこう。

これ一つ一つで、昨今のルパン三世テレビスペシャル1回分くらいの情報量があるけれども、それでも置いておこう。

語るべきは、ひとつ。

結局、「本物のルパン三世とは誰なのか。」

これしかないと思う。

この物語、まず、メタ的な視点で描かれた、反則技のようなルパン三世だと思うだろう。

なんせ、これまでのテレビシリーズに、映画、テレビスペシャル、OVAなどありとあらゆるルパン三世がその当時のキャラクターデザインで出てくるんだもん。

「カリオストロの城」の頃のフィアットに乗ってるルパンがいれば、「vs複製人間」の頃のベンツに乗ってるルパンもいる。

丸顔のルパンがいれば、馬面のルパンがいて、イケメンのルパンがいれば、アホ面のルパンだっている。

緑色の背広ルパンがいれば、赤い背広も、ピンクの背広のルパンもいる。

あるルパンが、カリオストロデザインのルパンに対して「お前何も盗んでない癖に」と言えば、そのルパンが「オレが一番有名で人気のあるルパンだ」と食ってかかる。

今回の主役とも言えるヤスオルパンに至っては、「カリオストロの城」を見てルパン三世に憧れを抱いている普通の青年なんだし。

物語の中で、本物のルパン三世ももちろん登場する。

この赤背広のルパンが本物のルパン三世で、ヤスオルパンはルパンが「アイスキューブ」を盗むために利用した、ただの狂言回しなのね。

で、話が終わってしまうのであれば、この物語は、きっとこれまでのルパン三世と同じものだったはず。

でもそうならないのが、「GREEN vs RED」なんだよ。

今回の話で「本物のルパン」として登場する赤背広のルパン三世。

彼も、実は本物のルパンじゃあない。

この「GREEN vs RED」における「本物のルパン三世」でしかない。

つまり、「GREEN vs RED」において、「カリオストロルパン」が偽物であるように、「カリオストロの城」の中では今回の「GREEN vs REDルパン」は偽物である。

ルパン三世とは、その物語物語において、中心となる犯罪者の事であり、誰が今度のルパン三世になるのかは分からない。

本物のルパン三世とは、結局、人々が作り出した幻想の人間象の集合体でしかない。

ルパン三世とは、特定の誰か一人の人間ではない。

これが、結論で間違いないと思う。

実際にしばらく「ヤスオルパン」と行動を供にしてた次元が、次元が「本物のルパン」にあった時に、「本物かどうかなんて問題じゃねぇ。組んだら他のどんな奴とやるよりも面白ぇ。そう言う奴の事だろ、ルパンって奴ぁ。そいつはおめぇよりおめえらしいかも知んねぇぜ」と言う言葉に集約されてる。

あとは、紅屋の主人がユキコに言った「男は男に生まれるのではなく男になるのだ。ルパンもまた然りだ。」と言う言葉ね。

話がそれるけど、あの坊主頭のルパン三世は、原作漫画では。ルパンの本当の顔じゃあないんだよね。

ルパン三世の本当の顔は誰も知らない。

中身が同じ人間かどうかも実は分からない。

それが、ルパン三世なんだ。

この内容を掘り下げたのが、たぶん有名な「押井守ルパン」であり、それを再解釈したのが、この「GREEN vs RED」なんだろう。

多分。

知らんけど。

キーとなるキャラクターはたくさん居る。

中でも、やはり気になるのは、「紅屋の主人の爺さん」だろう。

彼が誰なのか・・・とある解説サイトには、「ルパン一味はそれぞれに、人が変わり、次の人が名前を受け継いでいる」と言う説があった。

二代目ルパンが今作で本物ルパンと言われたルパンで、3代目がヤスオルパン。

そして、初代ルパンこそ「紅屋の主人」だ。

とあった。

この解釈も実に面白いと思う。

ついでに、次元は「次の世代の次元」として、あのマグナムを愛してた少年を、不二子は「次の世代の不二子」としてユキコを・・・

それに気がついた銭形警部が、ユキコに「ルパン三世が犯罪者である事は間違いない。それでも、あなたは愛せますかな?」と問いかけたのだ。

つじつまが合うと言えば合う。

でも、オレの解釈は違うんだ。

劇中で、次元は「マグナムと40年を共にしている」と言ってるし、銭形警部の年齢がはっきり「63歳の片山の5歳年上」と明言されてる。

ルパン以外のキャラクターは同じ人なんだと思う。

そして、どんどん歳を重ねていってるんだろう。

次々と現れるルパン以外には。

じゃあ、紅屋の主人は誰なのか。

今回の「GREEN vs RED」のルパンは、アイスキューブをナイトホークス社から盗み出すことで、ルパンじゃあなくなった。

そのルパンは一体どこに行ったのか。

そして、最後に不二子が紅屋の主人に対して言った「お疲れ様」の一言。

「GREEN vs RED」ルパンの、原作漫画よろしく、変装の下の素顔こそ、紅屋の主人なんだと思う。

だから、「GREEN vs RED」ルパンが、日本の小学校の椅子に座って「懐かしい」って言ってるんだ。

そう考えると、最後の紅屋の主人の眼のドアップが、どうしてもルパンの眼に見えて仕方がないんだけど・・・違うんだろうかね。

(↑)この目ね。

ヤスオルパンも、万引きルパンも、アフロルパンも、本当の顔があり、それは全て普通の人間だった。

「GREEN vs RED」ルパンだって、本当の顔が普通の人間であっても全然違和感はないと思うんだけどな。

多分語られてないだけで「カリオストロルパン」も変装を解けば、何かしらの普通の人間なんだろう。

長くなったけれども、この結論を持って、ルパン三世とは誰か。

と言う「GREEN vs RED」のテーマを改めて考えてみる。

世間で作られ続けられる数々のルパン三世像がある。

ビジュアル面でも、性格の面でも・・・

ルパン三世がハードボイルドだと思うファンからすると、近年のTVスペシャルにおけるドタバタルパン三世は「あんなもんルパンじゃねえ」と言うだろう。

テレビルパン三世ファンにとって、宮崎駿の「カリオストロルパン」は「ルパン三世じゃなくて、宮崎ルパンだ」と言うだろう。

近年のルパンしか知らない世代は、ファーストの頃のハードボイルドなルパンを見て「こんなのルパンじゃねえよ」と言うだろう。

こうして肯定され、否定され続けていくルパン三世と言う人間。

それは、今後も作品が作られ続けていく以上は終わる事はないだろう。

この「GREEN vs RED」はルパン三世誕生40周年記念作品らしい。

あえてメタ的な表現を出しつつ、ルパン以外を極限までリアリティーのある描写で表現し、そして、ルパン三世とは誰なのかを言う問いかけを行う事で、40年かけて生み出されてきた数限りないルパン三世と言う存在、すべてを肯定し、全てがルパン三世であって然るべきであると言う事を言いたかったんだと思う。

これが、この物語の最大の根幹だと、オレは感じた。

オレが感じただけだからあってるかどうかは知らない。

でも、オレはそう感じた。

と、同時に、次元がヘリに乗ってた「殺人鬼ルパン」に対して言ってた「痛え目みたほうがいいのさ。どうあがいても、他人のふんどしじゃ相撲はとれねぇんだからなあ。」と言うセリフから、近年のTVスペシャルにおける「ルパンなら、どうしたってある程度数字獲れるだろう」と言う感じへの風刺じゃないのかな~とね。

誰でもルパン三世になれる訳じゃあない。そう考えてる奴は痛い目を見た方が良いんだよ。と言う、メッセージだと。

いやね。

ホント、最近ルパン三世を片っ端から見直してたんだけど、「暗殺計画」位までのあの凄さよ。

そして、近年のガッカリ具合よ。

「40周年を記念して、さらに進化するよ。ルパン三世は!!」と言う、良い意味でも取れるけどね。

残念だったのは、あまりにも時系列がバラバラ過ぎて、絶対1回見ただけじゃあ、内容を把握できない事か。(冒頭のシーンが、まさかヤスオルパンになってしまったヤスオが、まだその実感がない。と言う過渡期の状況だったとは、初見で絶対気がつかないって・・・などなど。)

そして、やはり、「カリオストロルパン」とか「複製人間ルパン」の声を山田康雄さんがやってくれれば・・・まぁ、これは無理な願望だけどね。

もし、これがかなって、「山田ルパン vs クリカンルパン」の構図で、最後に山田ルパンが引退して、クリカンルパンが次のルパンとなり、最後の「今度は新型だ!!」のセリフにつながっている、正式な声優交代の意味を持つ作品だったとしたら、この作品の評価から、否の意見はかなり消し飛んでたかも知れないな。

などなどね。

まだまだ、書き足りないし、これから10回、100回と見返すたびに新しい発見もあるかも知れないけど、今日のところはこれが精いっぱい。

しかし、随所に見られる演出と音楽が往年のルパンファンなら、誰でもニヤニヤするし、演出とか、抜群にカッコいいのに、これ・・・なんで、もっと有名にならないんだろう?

と、腑に落ちない気分でいっぱいでございます。あぁ~長々いっぱい書いた~

- この記事を見てみる ⇒

- 2023年10月15日 12:17 CAT :

-

-

感想とか書き始めたらネタ切れの前兆と語った上で映画評論をするシリーズ「子宮に沈める」

昨日の記事で「子宮に沈める」の話に少し触れつつ、そんなの触れてるうちに入らねぇよと言う書き方をした。

と言うか、になってしまった。

なんでそんな書き方をしたのかと言うと、まぁチョッと前に「映画のレビューとか書きだしたら、まぢでネタ切れですので」と書いたからと言う訳じゃあない。

それを書いてしまったら、それはただの批評になるような気がしたからだったりする。

でも、何となく頭の中から、情景が消えない。絶望がぬぐえないんだよ。

なので、チョッとネタバレ含めて、少しだけ、映画の感想を書きます。

ええ。ええ。自分の心の整理のためにね。

ネタバレするので、未視聴の方はここでブラウザバックを。

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この作品を撮ろうと思った監督さんの熱意にはただただ敬意しかない。

胸糞悪い映画だと言う事も100%監督さんの思惑なんだろうし、鬱映画と言う事すら当てはまらない本作はホントに語り継がれていくべきだと思う。

その上で、下記の事を語らない訳にはいかないと思う訳ですよ。

この映画、BGMを一切使わない、カメラワーク子ども目線の定点カメラにするなどの演出で、徹底的にリアルを追及している。

おそらくは、この作品は「絵空事ではなく本当にあった事件」だと言う事をはっきり認識させた上で、虐待、ネグレクトについての問題提起をしたかったんだと思う。

ただ、そうであると仮定したとき、もっとも重要な部分が表現されていないと言う致命的な欠点がある気がする。

子どもたちが絶対餓死し無さそうななんだよ。

見るからに健康状態良好。

そして、餓死における悲惨さがほぼほぼ描写されていない。

グロ描写が必要だったとは言わない。

「火垂るの墓」で、今にも死にそうな節子が清太にお手玉をご飯に見立ててふるまうあのシーンがなかったとすればどうだろうか。みたいな話と言えば、分かりが良いのだろうか。

実際の事件では、あまりの空腹にお互いの排泄物を食べたりまでしているのに、その部分が一切描写されていない。

本当に子どもたちを餓死寸前までガリガリにしてしまう訳にはいかない。そんな事情があったのかもしれない。特にそらくんなんて、1歳とかなんだから。

もしそうなら、しょうがない。

ただ、徹底的にリアルを追求した素晴らしい演出とのギャップがあまりにも大きすぎる。

「誰も知らない」では、明をふくむ子どもたちが最後の方では本当に死にかけて、しかも画面を通しても臭ってきそうなほど小汚い。

それと比べると、そらくんが死んだシーンでもその前後があまりにも健康的過ぎて「え?死んでるの?」と思ってしまう。

餓死と言う表現が子役の健康状態的にできなかったのであれば、例えば、母親のいない夜が続き恐怖に泣き叫んで精神的に追い詰められる方に振り切るとか、実際の事件通り食べてはいけないものを食べて苦しみながら息絶えるとかでも良かったんじゃないだろうか。

いや、そこは現実の事件に忠実に。と言うのであれば、ラストシーンの改変も納得がいかないし。

見方によっては、直接手を下す程度には罪悪感を感じていただけ、現実の事件より救いがあるとも取れるのかもしれないけれども・・・

「誰も知らない」とか「マザー」の様に、エンタメの体裁を保ちつつ問題提起をしてくれる訳ではない。

かと言って、リアリティを追求したとすれば、明らかに健康優良児の2人に対してあまりにも違和感が残る。

いや、これは難しい所だよね。ホント。

それでもこの映画がオレの心をかき乱したのは、この映画を見ながら、「コレ現実にあった事件なんだよな。」「うちの2人の子どもがこの状態になったら」と言う強烈な脳内補完の部分が大きい。

だから映画を最後まで見て、結末を見たとしても、脳内補完した部分の行き場がどこにもなく、いつまでも引きずり続ける事になったんだと思ってる。

これねぇ。ホントにメチャクチャ惜しいんだよ。

最後母親が帰ってきた時のさちちゃんの「まま・・・おそいよぉ~」とか、ホントに相当素晴らしいと思うんだ。

これが、前述の節子みたいに、もう起き上がる力もなく横たわったガリガリのさちちゃんが虚ろな目で「まま・・・おそいよぉ・・・」だったとしたら、もうまぢでやばいシーンだったよ。

そして、母親が自ら手を下すんじゃなくて、片付けと言う名の証拠隠滅をしてる間に「まま・・・まま・・・」って呟きながらさちちゃんが息絶えてたとか言う展開だったら、途轍もなくオレ好みだっただろうて。

と、長々語ってしまったけど、ではこの作品がダメだったのかと言うとそんな事は全くない。

最初に描いた通り、この作品を作った人、携わった全ての人に対してただただ敬意しかない。

素晴らしい映画ですよ。

そもそも、毎日いっぱい映画見てる訳で、その中で「これは書かずにはいられない」となった作品だけしか書いてないんだから、もうそれはそれで、推して知るべきとかそんな感じだ。

ただ、リアルじゃない部分のせいで、逆に脳内補完が強化されてしまった結果、問題提起をして、ネグレクトや虐待について考えさせられると言う目的が吹き飛ぶほどの後味の悪さがいつまでも残り続ける事になってしまったと言う事なんだよ。

だから、オレはもう2度と見ない。と昨日の記事で書いた。

そう言う思考の流れでございます。

興味ある人は絶対に見た方が良い。

でも、問題提起的な意味合いで、皆で鑑賞するのであればオレは「誰も知らない」の方を推すかな・・・

久々に長くなってしまったな。